最初に

思い付くままに色々書いてみようとしていますが、最近はなかなか筋がまとまらず書きたい事で内容が膨れ上がるばかり、下書きばかり増えています。

ブログだと検索結果から特定の記事だけを読まれる方が多いです。YouTubeのように「過去の記事を見ている方なら分かるよね」的な進め方ではなく、1つの記事に必要となる情報を出来る限り盛り込んでおきたいです。結果、似たような説明ばかり繰り返す、文字数がどんどん増えるという結果になっています。

日々気づく事は増えていきますし、精査は悩み所です。

ただ、元々、自分の理解のため、上達のために書いているものなので多少まとまりがないままでも出来るだけ公開していこうかと思います。(書いてある内容が分かり辛かったらすいません)

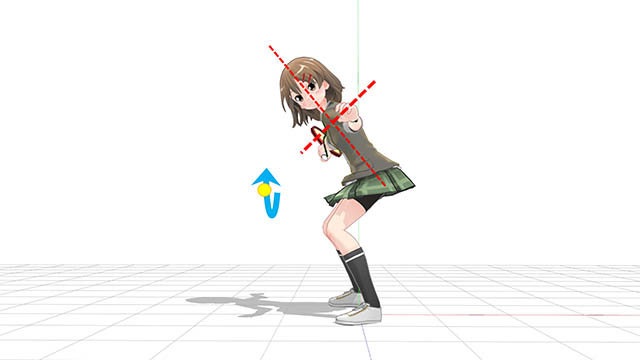

体軸が傾いたスイング

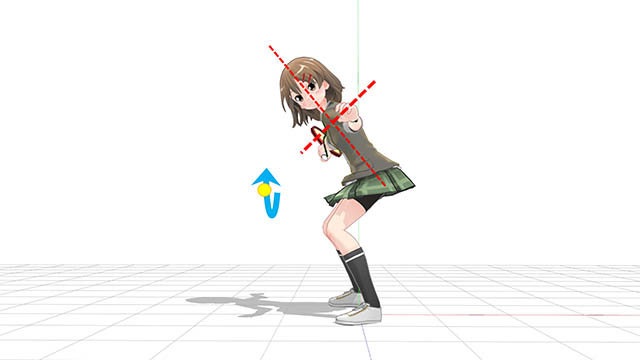

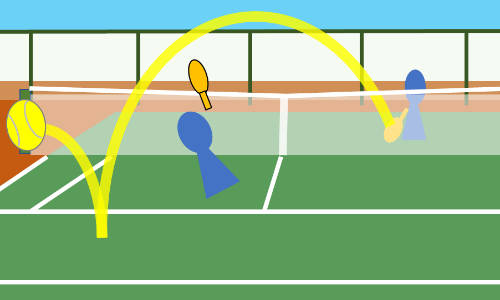

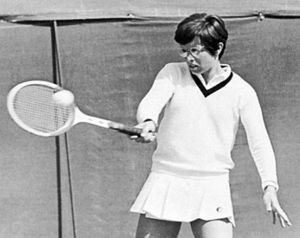

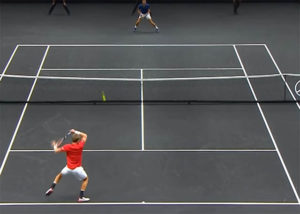

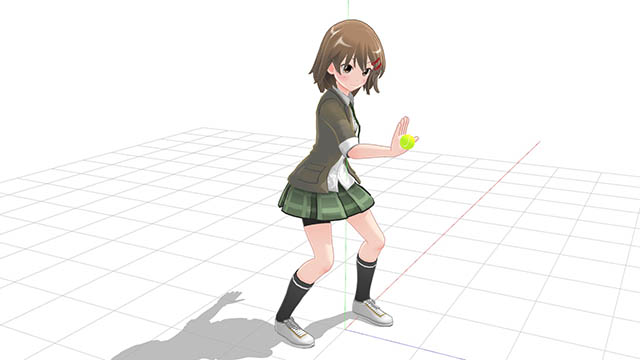

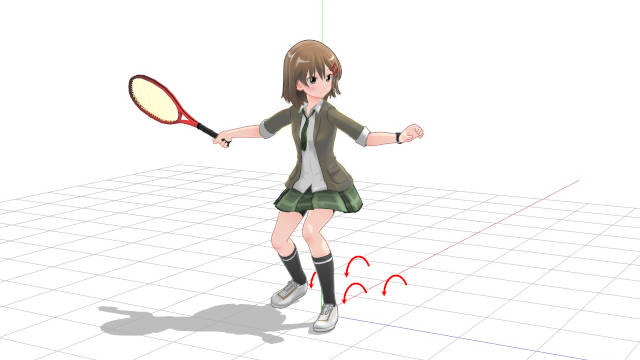

私が行っているテニススクールでこういうテイクバックからの打ち方をされる方が居ます。身体の軸が前傾した下からボールをのぞき込むような姿勢です。

その意図を聞いた事はありませんが、想像ながら「スピンをかけるためにボールの下からラケットを振り上げよう。そのためにボールを下から見よう」といった意識からのものかなと思います。

この例を上げたのは『身体の軸とラケットが動くスイング軌道のズレ』が安定したストロークが出来てない、ネットやフカしたりする要因だと感じるためです。

この方のスイングの特徴は

「体軸を前傾させている状態でもラケットは縦方向にまっすぐ下から上に振ろうとされる」

という点です。

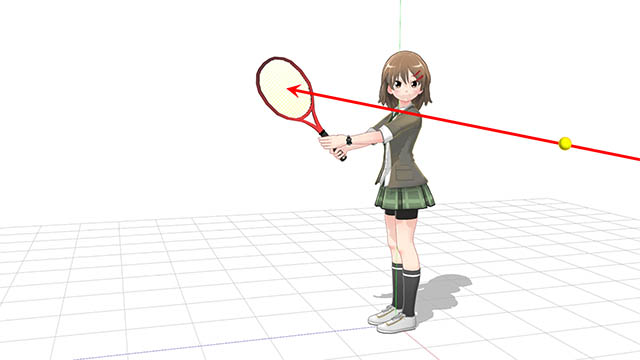

横向きの状態からスイングするには身体を回転させて正面方向を向く必要があります。

横向きを取り、利き腕肩が後方にあるままでは、想定する打点位置でうまくラケット面をボールに向けられないからです。

下図のように横向きのまま、飛んで来るボールに対して “右肩が後方にある状態” のままでは、ボールのエネルギー、インパクトの衝撃を押し支えるのが大変です。

「ボールのエネルギーを反発させたい方向、エネルギーを加えて飛ばしたい方向に対し、両足の位置や向き、身体の向き、手や腕で支える方向が全て一致している」のが、テニス的には

効率よく力が使え、再現性高く、安定している態勢、状態

と考えられます。

身体各部の機能がうまく使えるからそれらを組み合わせる事ができる

上で述べたものは、あくまで 基本となる身体の状態を言っているだけです。

「常にこういう態勢、同じ打ち方、同じ形でインパクト出来ないとダメ」

等と思ってしまうのは、総合的に考えてよい事だとは思えないです。

常に同じ決まった形で打つ。球出しのボールでも毎回同じ位置、同じ打点では打てないですし、逆に同じ位置、同じ高さで打てても “同じ打ち方をする” 必要もないです。

自分が “今” ボールを打つのは「次に自分が望む状況を作るため」

であり、そのための手法はスピンである必要はないし、ロブを使うべきかもしれません。

(基本となるフォーム作り、身体に覚えさせるための “同じ動作の繰り返し・確認” は必要かもしれませんが「その手順を踏まないと打てない」「毎回、何も考えず、その打ち方をしてしまう」では自分が困ります)

安定した態勢で作ったエネルギー量100も、不安定な態勢で作ったエネルギー量100も、

ボールを飛ばすエネルギー量としては「同じ」

です。

違うのは「うまく当たらない」「方向性が保ててない」等で

加えるエネルギー量とは異なる要素

です。

「全身を使わないと打てない。決まった手順通りやらないと打てない」より「手や腕の機能だけ使っても安定的に飛ばせる」方が柔軟性は高くなります。

そのためには腕なら腕の各関節、部位の機能や仕組みを理解し、どう使えるか理解しておく。それらをどう使えばラケットをどう扱えるかを理解しておく事が重要です。

それにより、咄嗟の場面で

「基本としての全身を連動させた打ち方はできないけれど、バランスを崩さず、態勢を保ったまま、腕の機能を中心に必要なエネルギー量とエネルギーを加える方向性を実現する」

という打ち方が出来るのであり、それを 「間違った打ち方だ」とは言えないでしょう。

言い方が難しいですが「打ち方はいい加減で良い」といった事ではありません。

身体の各部の仕組みや機能、使い方が分からないままなら、基本通り打っても、雑に打っても安定したボールは打てないと思います。

基本とは “形” ではなく、そうなる身体の使い方を分かっているという事という感じでしょうか。

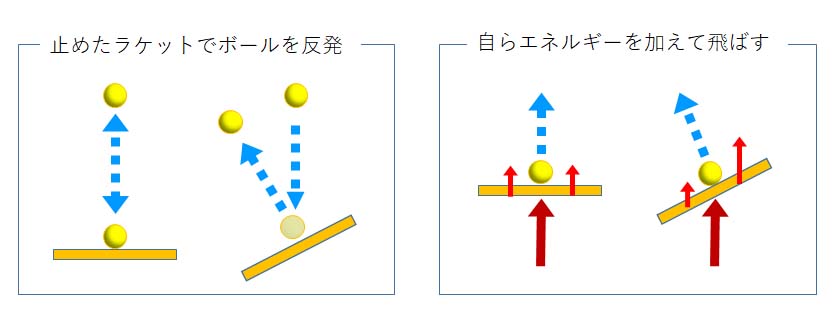

ボールを飛ばすのはボールとラケットが持つエネルギーの組み合わせ

ボールを飛ばし回転をかけるために必要なエネルギーを生むのは大きく分けて、

1) 速度を持って飛んできたボールが持つエネルギーをラケット面で反発させる

2) ラケットを加速しラケットが持ったエネルギーをボールに伝える

の2つです。

また、同時に

反発させる方向、エネルギーを加える方向がボールの飛び方や回転を決める

と考えます。(エネルギーの大きさは『1/2 x 重量(ボールやラケット) x 速度 ^2 (2乗)』 で計算されます。)

これにより

・時間の無い中、ネット近くの飛距離が重要でない状況で打つボレーはほぼスイングせずに主に1で打つショット

※ラケットを振ってエネルギーを加える必要がない、うまく当てて反発させる事に集中した方が良いから「ボレーはラケットを振るな」と言われます。実際は「振るな」ではなく「振る必要がないんですよ」と教えるべきかもしれません。

・自分でトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブはほぼ2を使って打つショット

・飛んでくるボールの速度や自分が作りたい状況によって1と2をバランスよく使うストローク

といった使い分けになります。

サーブやストロークで相手のボールが速いから「打ち負けまい」と大きなテイクバックを取って強く叩こうとするのは状況に合ってないのは分かりますね。

リターンを「ネットまで届けば良い」と考えるなら「ストロークのグリップで打つボレー」のような感覚で考えるのも良いかもしれません。(ストロークと同じ打ち方で強打しようとする方より「考えている」ように見えます)

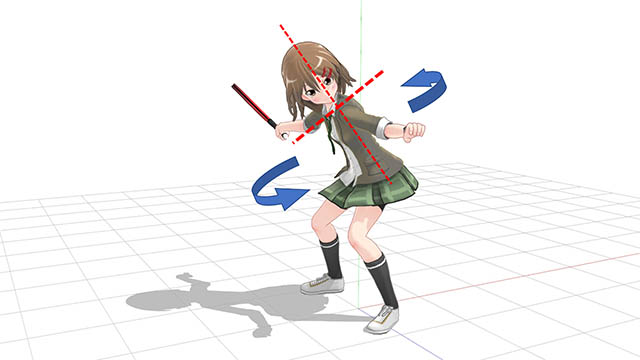

体軸が傾けば両肩が動く軌道も傾く

身体を回転させる軸は骨盤から頭までの背骨の部分であり、体軸が回れば、両肩が体軸と直角のラインで身体の周りを動いていきます。

身体が回り、両肩が動いていけば、肩に付いている腕や手も同じ角度で動いていきます。

腕や手の関節を曲げたり、捻じったりする『腕を動かす動き』は文字通り、体軸の回転とは別の動きです。見た印象通りに「腕を動かしてラケットを振る」と考えていると

身体の回転と腕の動きがうまく連動しない (その一例が “手打ち” )

打ち方に出てきてしまいます。

テニススクールで見かける方は

「体軸が傾いている分、両肩・腕が動く角度が傾いている。それを考慮せずに下から上に垂直方向に振り上げようとするからボールとの当たり方が毎回不安定になる」

ように見えます

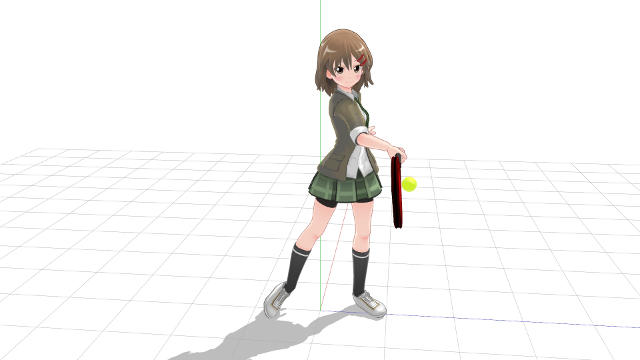

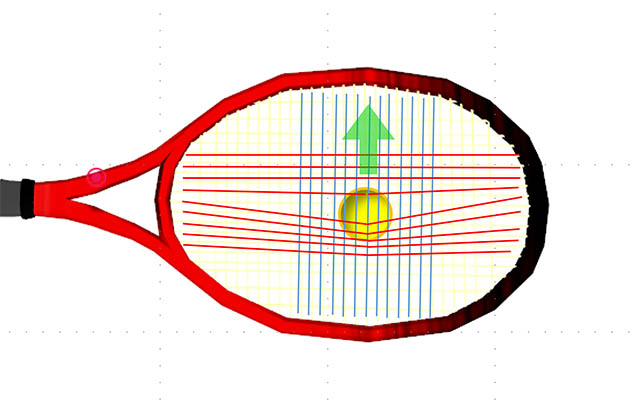

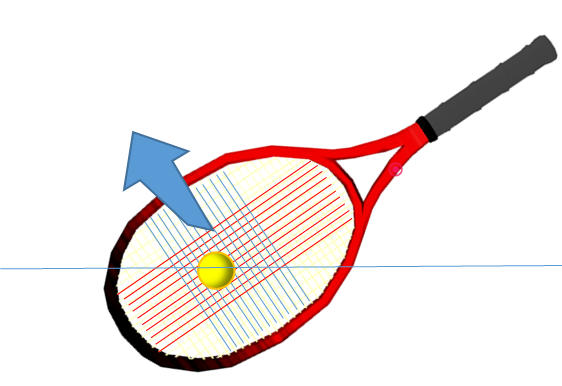

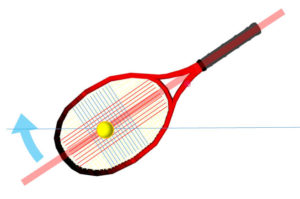

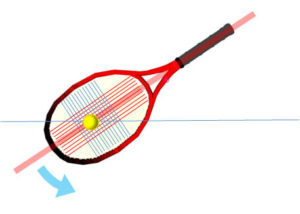

殆どのラケットは縦・横90度に交差する形でストリングス (ガット)が張ってあります。

ボールが当たる際、ストリングスは押されてたわみ、偏ってズレます。

ボールを安定的に、意図通りに飛ばすためには、ストリングスがボールにうまく噛み、回転に影響するストリングスのズレが最も効果的に機能する角度は “下図のような関係性” だと考えます。

垂直方向にトップスピン回転をかけたいなら『スイング方向』と『横糸 (青) の角度』が一致する状態です。(『+』の状態で当たり、動く角度)

ラケットヘッド側が下がった状態で “垂直方向” にスイングしていくと、下図のようにストリングスが『✖』の状態でボールと接触する事になります。

上図と比べて、ストリングスはズレにくく、平らな板で打っているのに近くなります。

これではスピンがかかりづらいし、「ボンと当たって大きくホームランになる。それが怖いからしっかり振り切れない、おっかなびっくり、常に加減して打つ」打ち方になったりします。

そういう打ち方の方をよく見かけるでしょう。

※実際には、このように「まっすぐ押し出すようにして打つ」のではなく「身体を回転させつつラケットを加速させてくる」訳ですし、ラケットのスイング軌道も、フレーム方向に引き上げる事で「ヘッド側が下がった所からでも『+』の状態でボールと接触する」状態にできるのですがこちらはそういう事を理解した上での応用という感じです。(フレーム側から引き上げる、こすり上げる打ち方だと回転はかかっても前に飛んでいかない。エネルギーを加える方向が異なるから)

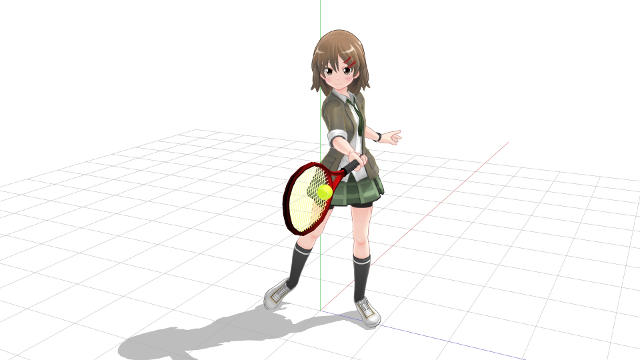

フォアハンドストロークを再確認

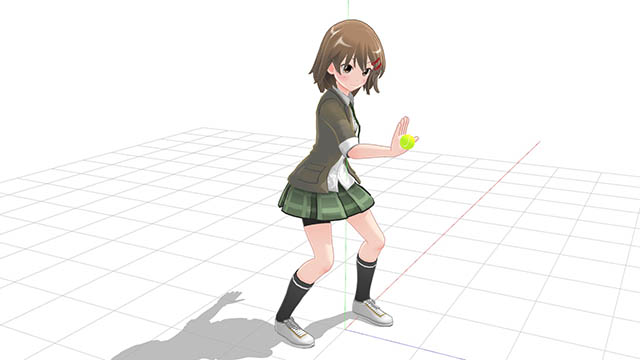

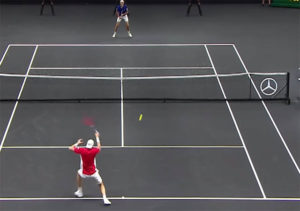

スイングを伴うフォアハンド側のショットを打つ際、身体を捻じる、スタンスから横向きを取る等して正面向きの状態から『 利き腕肩の位置を一旦後方に下げる』動きが入ります。

そこから利き腕肩を身体の前方に戻す (捻じり戻し、身体の回転) 動きで “ラケットを加速” させ、インパクト、フォロースルーに繋がります。

逆にスイングを伴うバックハンド側のショットでは、横向きの準備段階からインパクトまで「利き腕の位置は身体の前方にあり変わらない」です。

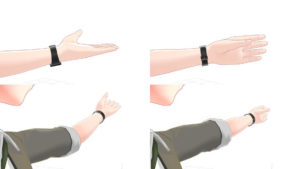

腕の各関節は、身体の外側から内側へ、より柔軟に曲がるので、これをスイング軌道の補正やスピンをかける動作 (ワイパースイング等) に利用しています。

我々は

「腕を振ってスイングをしている、ラケットを振っている」

と考えますが、

ラケットの初期加速時、物体に働く “慣性の法則” により、振り始めの位置に 『留まろうとするラケット』にグリップ側から引く『手や腕『はスイング方向と反対、”後ろ” へ引っ張り続けられる

と考えます。

スイング開始直後の写真を見れば「ラケットに引っ張られて、その負荷で肩から先は “満足に動かせそうにない” 」のが分かると思います。

スイングが始まり、腕の各部の曲がり、捻じれを使えるようになるのは

「ラケットに後方へ引っ張られる負荷がなくなる」段階、ラケットが身体を追い越して以降位のタイミング

になると考えます。

これらにより、フォアハンドストロークにおけるスイングは

・一旦下げた利き腕肩の位置を両足や身体の力を使って、再び身体の前側に戻す動作で始まる

・腕の機能や仕組みを使って、スイング軌道を調整、ボールに回転をかけるなどの動作が出来るのはラケットが十分加速したスイング後半

・「腕を動かしてスイングする。ラケットを振る」という認識、理解では不十分

といった事が言えると思います。

なお、繰り返しますが『腕の機能、仕組みを理解し、スイング中に腕が担当すべき動作を腕単体でも行える事』がその前提になってきます。

それに両足や身体の力、動きを連動させて「身体全体で打つ」というものが構成されてきます。

実際、よく聞く「腕の力は弱いから “身体全体を使って” ボールを打て」とは

見た目の印象をそのまま言っているだけ

で、「腕だけで打つな。身体全体を使うんだ!!」みたいな不親切、言葉足らずなアドバイスに私は聞こえます。

説明側が理解しているのなら、身体の各部の機能や仕組み、使い方とその連動、両足や身体を使ったラケットの初期加速と腕の機能を使えるようになるタイミングの説明等を示した上でそう言うべきで、そういった理解がないなら「聞いた側が考えろ。そして俺と同じイメージを持て!!」といった聞く側任せの説明に感じます。それで「違う。そうじゃない」と怒られるのは少し理不尽ですよね。

昔と現代のスイングの違い

ラケットが木製だった頃は、積極的にスピンをかけず、薄いグリップで「重いラケットをボールにぶつけるように」まっすぐ打っていたと考えます。

「しなる、歪む、たわむ」でエネルギーの伝達ロスが大きいラケットやストリングス。重くて速く振れないラケット。(インパクト前後の速度が速いほどラケットの持つエネルギーは大きい)

同時に速く振るとラケットはよりしなり、ゆがみ、たわみ、うまく打てなくもなるジレンマ。

それがラケットを大きくスイング出来ない。「前に体重移動しながら打て」「体重移動しながら打たないと打ち負ける」といった指導が一般化した要因になるでしょう。

一方、化学樹脂製のラケットは軽く強度が増し、誰でも強く速く振れ、スピンもかけやすくなった現代。お互いの使う道具の変化により打ち合うボール速度は速く、回転量も増しました。

打つまでに十分な時間が取れないケースが多くなりますし、道具の進化でもたらされたボール速度の向上も限界があります。(サーブは “260km/h” 位が物理的限界と言われているようです)

そのために現代テニスは「相手に時間を与えない」「相手の時間を奪う」という方向性になっています。

スポーツ科学、運動学が進んでこともあり、現代テニスの打ち方は、腕ではなく、両足や身体の力を使い、回転をうまく使って “瞬間的に強く加速させるスイング” にする方が理にかなっているのだと考えます。

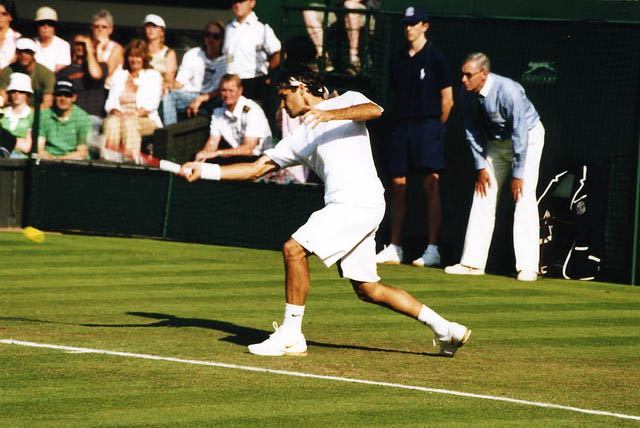

錦織選手やフェデラー選手のテイクバックが “コンパクト” だと言われますが、ラケットを短い距離で瞬間的に加速させるならインパクトの状態に近い位置からスイングを始める方が再現性も高いし、当たりやすいです。

強い初期加速時に「動かせない」手や腕ではなく、両足や身体の力を使って利き腕肩を前進させる事で初期加速を作るのであればそれが可能になります。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的現象でしかない」と私は思います。

ボールに加わる100のエネルギーは、どんな態勢、打ち方で打っても「100は100」です。「良い打ち方で打ったから100が110になる」なんて事はないです。

(同時に「上手く当たらない、再現性高く捉えられない」事での “マイナス -10” は頻繁に起こります。それが「出来るだけ良い状態で打つ」理由、自身の能力を最大限発揮する、マイナスを発生させたいためです。違いを理解したいです)

極論ですが、私は、その人が打ちやすいと感じるなら (怪我をしない範囲で「打ち方はなんでも良い」と思います。

ただ、同時に「必要のない動作、無駄になる動作はできるだけ省いた方が「皆が等しく再現性の高い、自身の能力を発揮しやすい」打ち方になるでしょう。

現代テニスはそういう方向性、(怪我しにくい、再現性が高い、短い準備と瞬間的な加速、操作のしやすさ、自身の能力を活かしやすい) を目指して変わって来ているのでしょうからね。

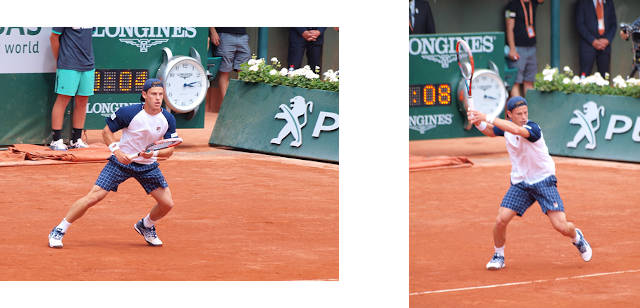

体軸を傾けて打つトッププロは居る

トッププロの中でも体軸を前傾させたテイクバックからフォアハンドを打つ選手は居ます。

ジャック・ソック選手

フィリップ・コールシュライバー選手

野球のアンダースローのように傾いたテイクバックのまま打つ訳ではなく、身体を引き起こしながら (地面と垂直に戻しながら) スイング軌道を調整しつつ打ったりしている印象です。

その点では最初の例の方にも共通しますし、もしかすると私が見るその方はソック選手辺りの打ち方を参考にされているのかもしれません。(或いは「下から振る」という意識が強すぎて「ボールを下から見る」ような姿勢になっていたのかも)

ただ、プロ選手は、

身体の傾き → 両肩が回る軌道・角度が変わる → ラケットが動いていく軌道・角度も変わる

を理解、意識して打っている印象です。

上半身が斜め、体軸もその角度で回るのに同じように下から上にラケットを振ろうとするのでは安定してボールは捉えにくいです。(角度の違いで当たり方の少しの違いで右左にズレる)

また、若手選手に多く見られる傾向でベテラン選手になる程見られなくなるのは、身体への負担やプレイ全体を考えた場合の安定性を考えるとメリットよりでメリットの方が多いためかなと考えます。

頭が傾けば、視野が傾き、ネット、コート、ボール、相手の位置が全て傾く事になりますね。

また、打った後、次の動作に備えて必ず、身体を起こして地面と垂直の軸で構えるはずで、バタバタした印象、動作に余分な時間がかかるし、バランスも崩れやすそうです。

そういったマイナス面を理解し、踏まえた上で用いるような打ち方という事だと思います。

理解していないなら自然な状態で打った方が「自身の技量と関係ない所で発生するミス要素を減らせる」でしょう。

頭の位置は常に両足の間にある事が望ましいという話

人の頭部はボーリングのボール1個分位の重さ(5kg程)もあるので、両足で身体を支えられる状態、歩幅よりも外側に頭が出るだけでバランスを崩してしまいます。

テニスでは「プレイが止まるまでは両足の間に頭がある状態を保つ」のが重要になります。

テニスでボールを追う際、色々な種類の足の着き方、使い方 (ステップ) がありますが、それらも体軸を適切に保つのに関係してきます。

場所によっては頻繁に、

「フェデラー選手はインパクト後も打点の位置を見続けている 。ボールを良く見るというお手本だ。」

という話を聞きますよね。

少し、意地悪な言い方ですが、これは「ボールをよく見ろ」と言いたいために根拠として「話す側に都合よく理解している」印象を持ちます。

正確に言うなら

「正面向きの構えの段階から、飛んでくるボールを顔の中心で捉えて両目で見ている。それはボールを追う際、ボールを打つ際、ボールを打った後も常に変わらない。」

が適当かなと思うからです。(私はですが…)

Roger Federer in Super Slow Motion | Forehand

体軸を保つ事が正確な視野情報、身体の状態把握、適切な距離感と移動、より正確なインパクトをもたらします。

全てがスムーズに、より正確にボールを打つという事に繋がっているのです。

両足の間に頭、体軸があれば良いのか?

「頭部は重いのでプレイ中は両足のスタンスの間に位置させて置くことが望ましい」と書きましたが、単純に「両足の間にあれば良い」と言えないのが難しい所です。

プロ選手の試合を見ていても同じような傾向を感じる場合があります。

ケビン・アンダーソン選手

ジョン・イズナー選手

彼らの共通点は背が高い大柄な選手という点ですが「それも関係しているけどそれだけでもない」という感じです。

バギーホイップを使わざるを得ない選手達

彼らの試合を見るとこういうシーンを良く見ると思います。 (左がアンダーソン選手、右がイズナー選手です)

身体に近いボールを身体の正面でラケットを上に振り上げるようにして対処する打ち方でバギーホイップとか言ったりしますが、打ち方ではなく状況の方が重要です。

テニスに限らずスポーツの世界でよく言われる

対象に向けて「両足が揃ってしまった状態」

になっていますね。

体軸が身体の中央にあるとうまく身体が回せない

人の身体は良く出来ているもので、広げた両足の “中央” に体軸があるままだと両方の足の支えが邪魔で骨盤から上、背骨を捻じる分しか回せないです。

直立の状態で身体を支えるたえの両足の機能だから当然の結果と言えます。

そこで、体軸を左右、いずれかの脚上に移動させる事で “足先から頭頂部までが1本の軸となる”事でスムーズに回転できるようになります。

これはフィギュアスケートのスピンやジャンプ時も同様なのだと思います。

私は昔から言われる

「フォアハンドは(前に)体重移動をして打て。そうしないとボールに打ち負ける」

にこの身体の仕組みから来る問題が含まれているのではないかと考えています。

(前述した「踏込みながら打つ事でラケット速度を出す、出しやすくする」という事も)

「(前方向への体重移動をしないで打つと打ち負ける」のであれば、プロ選手らが多用する「オープン系スタンスでは明確にボールの威力が落ちる」はずですし、上の「前側の脚を上げながら打つ」場合もそうなるでしょう。

でも、実際はそんな事もありませんね。

「体重移動しながら打たないと打ち負ける」という説明がされる際、これらが補足される事はないですね。

つまり「説明している側も、昔自分が教わった通りに言っているだけで、自身で考え、理解している訳ではない」のかもしれない。この説明を聞くたびに私はそう思ってしまうのです。

※もちろん、私の考えが「正しい」、従来から説明が「間違い」等と言うつもりはありません。絶対の正解なんて無いし、決める必要もないと思います。聞く側は “正解” を知りたいでしょうが誰が “正解” と決めるのでしょう。私は自身の理解を深めるために考えた事を書くのみです。

ボールのエネルギーを反発させる、前に向かってエネルギーを加えるために

速度を持って飛んでくるボールの持つエネルギーを反発させる、ラケットでエネルギーを加える衝撃に対し、身体のバランスを取る、身体を支えられる両足、身体、腕等の適した方向や向き、それぞれの部位の位置があります。

初心者が教わる『横向きの準備から打つフォアハンドストローク』の打ち方でも、実際は、両足が左右平行に揃っているより、回転した後の “身体の幅 (右足から左足の距離)”分、両足が前後にズレている方が身体は回しやすいし、足の力もラケットの加速やバランスを取るのに使いやすいでしょう。

また、ボールを打つ状況によっては、その点をカバーするために「前側の脚上に体軸を移動させて身体を回転させやすくする」工夫でもあります。

前述した対象に向けて「両足が揃ってしまった状態」ですが、アンダーソン選手、イズナー選手が他選手に比べて「プレイ中に膝をしっかり曲げ重心を落とす、着地の衝撃を緩和しバランスを取る。それが出来るからより “ダイナミックに” ボールを追える」といった事が苦手である印象はあります。

2人に近い体格を持つ A.ズベレフ選手やデルポトロ選手らはそれがある程度出来ている訳ですからね。

両足で地面を踏む反力を利用している

我々は地面を踏み、地面から踏むのと同じ力で押し返される “反力” を利用して、立ち、歩き、走り、そして身体のバランスを保っています。

「腰高で重心が高い、ダイナミックにボールを追えない、強く走ってもしっかり止まれない」

と言われれば、それは2mの体格を持つ身体だからという訳ではなく、我々にも通ずる問題なのは分かると思います。

・飛んで来るボールをその場で待って、バウンドしてから動き出す

・思ったより速度が速かったり弾んだりして打ちたい打点で打てない、食い込まれてしまう

・本来の打ち方ではなくボールに合わせて無理やり返球するような打ち方になる

そんなシーンはよく見かけるでしょう。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的現象でしかない」ですから、加わる・反発されるエネルギー量と加わる方向性があればボールは飛んでいきます。

どんな打ち方でもラリーは繋がってしまうから問題に感じないし、ミスになっても「たまたまだ」「運がない」と重要に思わないでしょう。

接近してくるボールをその場で待つより、一旦距離を取ってから、ボールが近づいてくる軌道や跳ね方、どのタイミングでどの位置で打てばよさそうか等を予測をしつつ、離感を調整する方が足や身体も動きやすいし、距離感も合わせやすいと思います。

プロ選手が多用する『回り込んでのフォアハンド』は打点までの最短の何倍も長い距離を移動していますね。

「テニスは “足ニス” だ」とか「もっと足を動かせ」とか言われますが、

人は自分が「必要ない」と感じる事はしたくないし、出来るだけ楽をしたい

です。

自分では「動いている」つもりでも周囲から客観的に見れば「全然動けてない」「もっと動ければ安定するのに」という事は往々にしてありますよね。

よく見かける「その場で、後ろ側の足を引いて準備・テイクバックをする」のも悪く言えば “手抜き” に他ならないと私は思っています。

また、「足を動かせ」と言われてスプリットステップに合わせて「バタバタ」とその場で足踏みする方も居ますね。結局、動き出しで足は止まってしまう。停止状態から動き出すのと同じ。意識は尊重しますが、指導が言葉足らず、上手く理解されていないのだと思います。

テニスで使うステップ (足をどう動かすか) には種類がありますね。

ボールを追い、距離が近くなった状況で、小さな歩幅で距離を微調整するのはよく使うと思います。

ただ、よりダイナミックなステップを使えれば、時間がない場合や時間を節約して準備から打つまでを実行したい場合に有効になるかもしれません。

みんラボ フットワーク&巧緻性トレーニングメニュー

我々がテニススクールで教わるのは小さな歩幅ステップ(スモールステップ)だけでしょう。

「プロ選手や競技者の方が使うようなもので一般には不要」という考え方もできますが、私は「知っておく方が良い、練習して使えるようになっておいた方が良い」と思います。

ボールを追い、準備するまで、実際にボールを打つ際の両足と身体の関係、重心位置と頭や体軸の関係性を考える、理解するきっかけになると思うからです。

直立に近い狭い歩幅のスタンスでスプリットステップをする。その「腰高で足に力が入らない状態から強い駆け出しが出来る、両足や身体の力を使って強い初期加速を生む動作ができるとは思えない」のです。

同様に「姿勢を低くしたい」意識の表れから、その場でしゃがむような姿勢、両足を広げ過ぎて地面を強く踏めない姿勢も望ましいとは思えないです。

※繰り返しますが「間違い」とか「正しい」とかではありません。「次の瞬間、自分が何を行うのか、行いたいのか」その目的に合わせた準備であるのが望ましいとは思っています。上記のような準備でもスプリットステップ時に力の加えやすい状態に戻れるなら “個性” で良いのでしょう。

身体の使い方は機能や仕組みから考えて学ぶ。これとは別にラケットとボールで”物理現象”を起こす事も考える。

最初に述べた「体軸の傾きと腕の振る軌道のズレが安定したスイング軌道を阻害してしまう」という話。

次に伸びた「体軸が傾く、頭が両足の外側に出てしまうとテニスでは不利。ただ、背骨を軸とした身体の回転だけでラケットを振る訳ではないからこれらを理解した上で一歩進んだ考え方をするのが望ましい」といった話。

フォアハンドストロークが身体の回転に伴い利き腕肩を前方に戻す距離を加速に利用する以上、飛んでくるボールやコート・ネット等の情報を正しく目から認識させるため、頭が両足の外側に出る等してバランスを崩したりしてしまわないといった点も含め、体軸は地面と垂直に近く保つようにした方が適当だと思います。

そのためには状況に応じた適切なスタンス幅と移動含めて適切な足の動かし方、体軸を身体の中央に置き両足で支える状態だけでなく、移動やスイングに応じて体軸を両足のいずれかに寄せる、体重をかけるといった事も必要になります。

ラケットに働く慣性の法則、後方に腕を引っ張るラケットに対し、初期加速で使えるのは『手や腕』ではなく『両足や身体』の力。初心者の方に分かりやすく説明するのは難しいかもしれませんが、ラケットをしっかり振るためには避けて通れない事柄になると思います。

この辺が曖昧だと、力任せでぎこちない打ち方、力んで安定感のないテニスがずっと続きます。

これまでだと “形” を見せ “コツ” を伝えるだけで「個々が勝手に感じてマスターする、身に着ける」という指導だった、それが当たり前で他に選択肢がない事だったと思うのですが、それだと、

出来るようになる人が居る反面、その “何十倍も” 出来ないままな人が居る

という教え方だと思っています。

コーチなどは「自分で出来るようになった人達」なのでしょう。出来ないまま、うまくならないままで止めてしまう方も多いですよね。

運よくそういった知識を示してくれるコーチに出会った方はその機会を活用したいですし、それを含めてもスクールで教わる基本には言葉として含まれないので「自分で考える」と思いたいです。

あまりまとまりがない内容になってしまいましたが、ある程度上達を目指すレベルの岐路でこういった内容が結構ポイントとなってくると思います。

ただ、沢山ボールを打っているだけでは現在の調子を維持するので精一杯。

上を目指して大きく変える、進化していくのは難しいですからね。