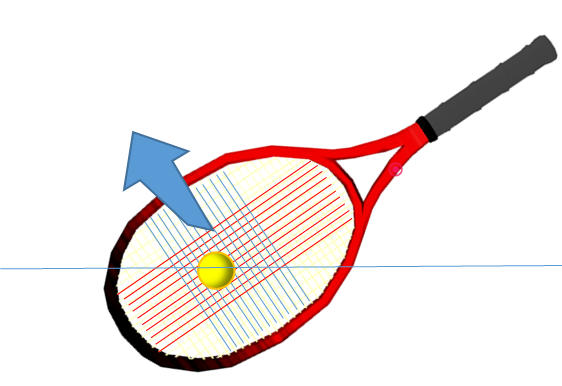

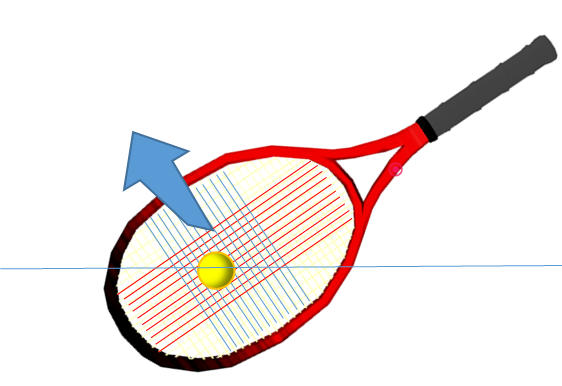

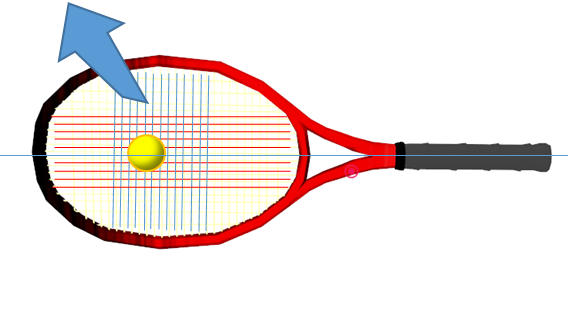

ガットはラケットの中心線に対して縦・横に張ってある

テニスラケットは必ずガット(ストリング)を張って使用しますが、殆どのラケットはラケットの中心線に対して縦・横に交差する形でガットを張るように出来ています。

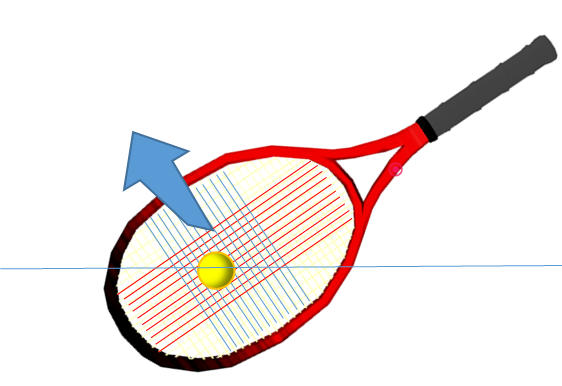

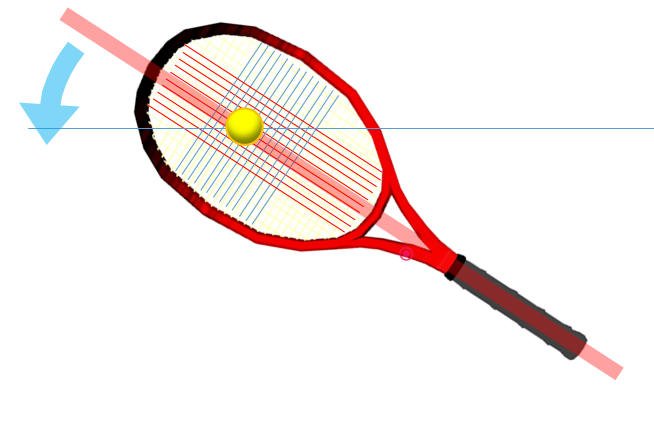

正式な呼称か分かりませんが「グリップから伸びるラケットの中心線にそって張る方を縦糸」「縦糸に対し90度交差して張る方を横糸」とします。(上の写真だとラケットが寝ているので水平方向が縦糸、垂直方向が横糸となります。)

※クロスに張る設計のラケットも存在しますし、一般的なラケットも斜めに張れたりしますが今回は一般的張り方を前提にします。

ガットがラケットの中心線に対して縦・横に張るのが一般的なのは張りやすさに由来するのかなと想像しますが、クロスに張るラケットも存在する訳ですから「縦・横でないとテニスというスポーツ自体が成り立たない」といった類の縛りではないことは言えるはずです。

ガットがテニスにどういう影響を与えるかという話

硬式テニスでは回転をかけてボールを打つのがほぼ必須です。

相手コートのライン内にボールを着地させないとポイントを失うルールの中で飛ぶボール・飛ぶラケットを使う訳ですから、トップスピンをかけて速いボールを短い距離で着地させる技術が必要です。また、スライス回転も対応上・戦略上必要となる技術です。

ところで「ボールを打つ際、ガットがズレ、それが戻ることでスピンがかかりやすくなる」という話を聞いた事があるでしょうか?

Wilsonが縦横のストリングパターンが少ない”Sラケ”を発売するに辺り、強調していた話だったと記憶しています。

動画: Wilson Spin Effect Technology

ストリングパターンが少ないとガットが動きやすくなり、それが回転に何らか影響を与えるのは事実でしょうが、一般的な16×19のストリングパターンを持つラケットで”回転がかからない訳ではない”のでその差は”誤差”と言っていい位だと思います。

実際、16×15のような極端な仕様・独立ラインは消え、主要モデルの軽量版が若干横糸を少なくした仕様で残るのみです。他社のSラケはほぼ全滅状態、敢えてSラケ指定を選ぶ方も少数でしょう。

でも、ボールに実際に接触し、スイングによってラケットが得た運動エネルギーをボールに伝えるのは”ガット”なのは事実で、ガットをうまく使えないと『いくら速くラケットを振っても自分が意図するボールを打てない』と最近感じています。

どういうことか少し書いてみます。

※書く内容は”個人的に考えたこと”だと改めて前置きをします。スポーツ科学等で研究もされる”ボールを打つための体の使い方”等に対し、ラケット・ガットとボールの関係については”科学的に証明されていない” (検証されていても表立って広まっていない?) 部分があります。前述の「ガットが動けばスピンがかかる」もそうです。”個人の推測”に基づく考えである旨ご理解ください。

ガットがラケットの中心線に対して縦・横に張ってあるということは?

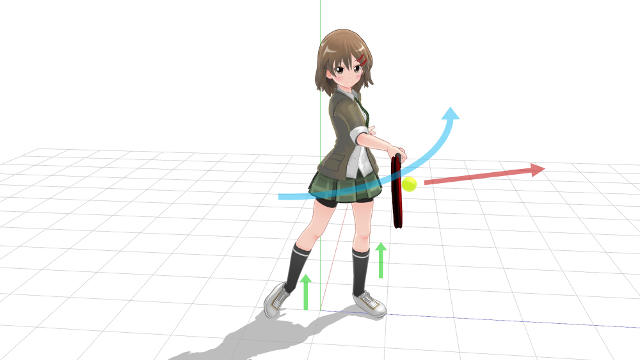

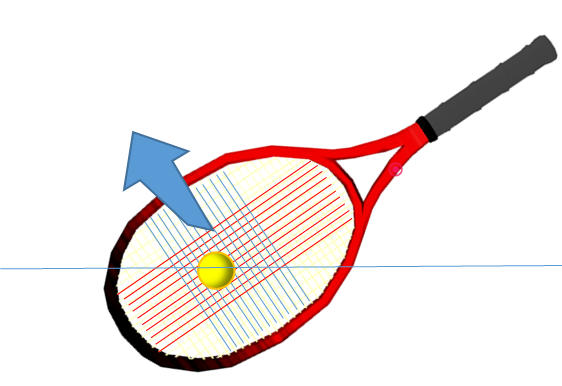

サーブを打つ際や高い位置でボレーを打つ際、ラケットは”立てた状態”でボールを打つと思います。

逆に腰位の高さのストロークやボレーを打つ際はラケットを”寝かした状態 (水平に近い状態)”でボールを打つでしょう。

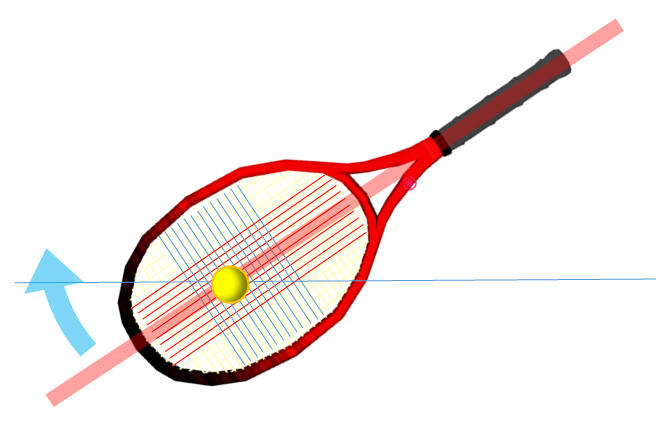

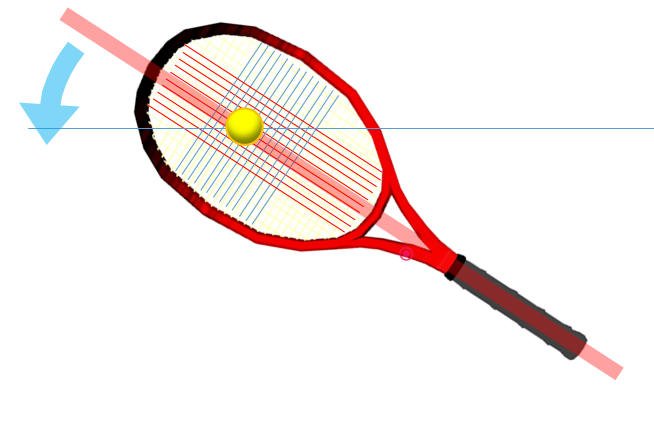

それぞれ状況において、ボールに回転をかける、或いは、ボールが上に飛んでいってしまうのを抑える役割は『インパクトに置いて地面と水平方向にあるガットの役割』でラケットを立てた状態なら”横糸”、水平に近い状態なら”縦糸”であると考えます。

ラケットを立ててボールを打つ場合

高い位置のボレーを打つ際にコントロール性を高めるため、ボールをフカしてしまわないよう「高くセットしたラケットをインパクトで僅かに下に引くようにしてボールを抑える」よう指導されると思います。

高い位置で打つ際、ラケット面全体を平たい板のようにまっすぐボールに当てていくとコントロールしづらいのでこういう工夫をする訳ですが、ラケットを上から下に瞬間的に引く(指導によっては”握る”と言われるかもしれません)動作でボールにひっかかりその軌道をコントロールするのは”横糸”の役割だと考えられます。

インパクトでボールに押された横糸がズレて”ボールに噛む” ことで、フカして遠くまで飛んでしまうことを抑えられます。

ラケットを寝かしてボールを打つ場合

ボレーを打つ際、「ラケットを寝かせるな。ヘッドは常に立てておけ」と言われることがありますが、こういうボレーは現実的ではないですね。

プロ選手を見ていると、肩から膝位の高さのボールを打つ際はストロークでもボレーでもラケットを地面と水平に近い角度で使うことが多いです。

ラケットを立てた状態でボールを打つ際と同様に考えれば、(シンプルにラケット面の角度だけ考えれば) この状態でボールの飛びを上下に抑える、コントロールするのは”縦糸”の役割だと思います。

打点の高さからラケットを水平に近く使う場合、ボールの下側から上側に持ち上げるようにインパクトすればスピン回転、上側から下側に引き下げるようにインパクトすればスライス回転がかかります。その際、ボールを噛んで回転に必要なエネルギーを伝えるのは縦糸の役割でしょう。

つまり、ボールに回転をかける、より安定してコントロールするために”インパクトでボールを噛む”ガットの役割は、我々が打点等に起因してラケットの角度を変える、その状況によって縦糸、横糸の間で切り替わる。ガットが垂直に交差する以上、効果で考えれば”中間(クロスした状態で打つ)”という選択肢は望ましくない。

これらを理解した上でボールを打つのがよいと思うのです。

ボールを飛ばすのは主に縦糸の役目

ガットや横糸より縦糸の方が長いですね。インパクトで横糸よりも長い距離でたわむ訳で『縦糸は横糸よりもボールを飛ばす役割が大きい』と考えられます。

プロ選手は縦糸と横糸で別のガットを使うハイブリッドが広く使われていますが、縦糸にナチュラルガット、横糸にポリガットを使うケースが多いのは「縦糸でボールの飛ぶのを稼ぐ」ためでこのことを示していると思います。

ただし、縦糸の飛びが強く意味を持つのは主に“ラケットスピードが遅い時”でしょう。

強いストロークやサーブではラケットスピードが速くインパクトにおけるガットの強い変形(たわみ)が復元する間もなくボールはラケット(ガット)から離れていきます。

柔らかい素材のガット、しなるラケットで”ボールが飛ばない”感じがするのはしなりやたわみがボールが離れるまでに復元しない (たわんだまま、しなったままボールが飛ぶのでたわみやしなりが純粋に”ラケットから伝わるエネルギーの伝達ロスになる”)

回転や打感を考えなければ変形しづらい硬い素材のガットを硬く張る方がボールを飛ばす力は強くなるでしょう。

ただ、テニスでは速いショットばかりではないので縦糸に何を使いどう使うかが重要になるのだと考えます。

初心者が教わるトップスピンをかけてフォアハンドを打つ例

「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」です。

インパクトで一定方向にエネルギーが加わればボールはその方向へ飛んでいきます。要件を満たせば回転はかかるのでその手段は1つではありません。

例えばですが、初心者の方は「膝の曲げ伸ばし等を使ってラケットを下から上に振るとスピンがかかる」と教わりますね。

後述する”ワイパースイング”等を用いなくても、ボールに上向きの回転が加わる”物理的な要因”があるだけでスピンはかかるのでこれも一つの手段になります。

インパクト時のラケット面の角度は厳密に説明されない

この打ち方を教わる際、インパクトにおける”ラケット面の角度”は”インパクトの形” “打点の形”として形を作って確認させられる中に内包されてしまいます。形を見てヘッド側を下げすぎるな、上がすぎるなと注意される位でしょうか?

※「インパクトではラケット面を地面と垂直にしろ」とも言われますがその理由は説明されないでしょう。インパクトで伏せた方がスピンはかかるという話もありますが「力が入るから」「打ち負けないから」では説明になっていませんね。

ボールを打ちたい方向・角度に向けて”縦糸”が機能するラケットの角度

初心者の段階だと体の回転を使って打つ以前にボーリングでボールを投げる際のように体の向きやスタンスに対してまっすぐ前方にラケットをスイングしていくように言われると思います。最初は狙った方向にまっすぐ打つ感覚を学ぶことが重要だからです。

<

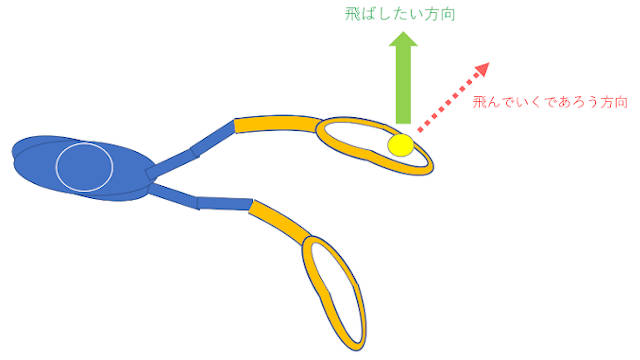

前述の通り、ラケットを水平に近い角度でスイングする場合、トップスピンをかけるのに作用するのは“縦糸”です。

ストロークを打つ際など、下の図のようにボールを飛ばしたい方向・角度 (図で言うと手前側) に対して、ラケットヘッドが下がっている、ラケットヘッドが上がっている状態ではクロスしたガットの両方が同じようにボールに作用し、トップスピンやスライス回転をかける機能としての“縦糸が有効に働かないでしょう。

ボールに当たってもガットがズレず、ボールに噛まず、板面で打っているのに近い状態になると考えられます。

ラケットが地面と水平に近い状態でラケットが下から上に振られれば、縦糸がボールにひっかかって動くことを考えれば違いがイメージできるでしょうか?

下から上にラケットをスイングする際、いかにもボールがひっかかりそうですよね。

プロ選手も腰付近でボールを打つ際、ラケットを地面と水平に近く使うのはこれが理由ではないかと思います。

実際、ボレーを打つ際、腰付近のボールはラケット面を水平に近く使う方が(ラケットを立て気味に使うより)ボールが遠くまで飛ばしやすいですし、飛ばすのに合わせてスライス回転もかけやすいです。ストロークでもラケットヘッド側を下げたままの状態だとボールが上向きに飛んでコントロールできなくなりがちですが水平に近い状態で上向きのスイングができていれば自然とトップスピンがかかりやすくなりますね。

物理現象としてボールに回転をかける別の手段についても考える

上の例は『トップスピンをかける基本』と言えると思います。

特に回転をかける工夫をしなくても膝の曲げ伸ばしやスイング軌道を水平から若干上向きに上げる (ボールの下側から上側に向けて振る) だけでナチュラルにトップスピンがかかるからです。

ラケットをスイングし速度を持たせ、運動エネルギーを発生される一番も目的は『ボールを飛ばすこと』です。回転をかけることではありません。

よく回転をかけるのを優先する、目的になってしまう方が居ますね。回転を武器にするという考え方もありますが、プロ選手ほど速くないラケット速度(運動エネルギー量)の中、ボールの速度を犠牲に回転を選ぶのは本末転倒でしょう。

その上で、打つボールの速度が上がるとナチュラルにスピンがかかるというだけでは十分でない状況が出てきます。必ず基本の体勢や打ち方ができるとも限りません。

ワイパースイング

我々がスイングを行う最大の目的は「ボールを遠くまで飛ばすため」です。

ボールを飛ばす、回転をかけるためのエネルギーは、1) 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる。 2) 加速させたラケットが持つエネルギーをボールに伝える。の2つだと考えられます。

時間の無い中、相手ボールの速度も保たれており、ネット近くから飛ばす距離が長くないボレーは1メインのショット。自らトスしたほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは2メインのショット。ストロークは打つ位置、状況、打ちたい距離、回転量等から1と2を組み合わせて使うショットと言えます。

ボールに大きなエネルギーを加えれば「遠くまで飛ばせる = 速度が出せる」訳です。

現代テニスは回転を効果的に使いますが、それ以前は『空気抵抗と重力で自然落下する” 速度の遅いフラット” 』が中心でした。

(相手に取りづらくする等を除き) 速度が上がる分、回転を用いないとライン内に収められない訳ですが、速度を犠牲にしてまで、また、かすれた当たりでエネルギー伝達を浪費してまで回転にこだわるのは目的からズレてしまっていると考えます。

ボールを遠くまで飛ばすために「飛ばしたい方向・角度に向けてボールに対しまっすぐエネルギーを加えていく」事が基準となってきます。

同時に「ボールにトップスピンをかけるためにはボールに対して順回転を発生させるエネルギーのかけ方が必要」となります。

「ボールの下から上に振る」というのはその一つの手段です。

前述したようにボールに回転がかかるのは物理現象なのでその手段は色々あり、その1つが“ワイパースイング”と言われるような打ち方です。

※ワイパースイングとは? という話は私は説明できないです。すいません。

一般的にイメージするワイパースイングとは下図のようなものかと思います。

ただ、「ボールを飛ばすために前に向かってラケットを進めていく」と「回転をかけるためにラケットを上に持ち上げる」では運動方向のベクトルが前と上で違うのでスイング速度の低下だったり、毎回不安定なスイング軌道 (不安定なインパクト) の原因になってくると考えます。

トップスピンをかけようとラケットを上方向に引き上げて打つ方は確かに飛んでくる軌道は高く、回転もかかってそうに見えますが、同じ速度で打つ方より飛んでくる速度は遅くなり、安定した場所、深さに打つのも難しいだろうと思います。スピンを強める以上、ある程度ラインから余裕のある範囲に打つ必要があるでしょう。

一方、プロ選手の多くは、この“前に向かって振る” ラケットの速度を犠牲にせずにラケット面を持ち上げる工夫としてスピンをかけていると考えます。

フェデラー選手のスイングを見てみましょう。

フェデラー選手のラケットスイング

腕を捻ることでラケットヘッドを引き上げる

ワイパースイングは腕を捻る、関節を曲げていくことでラケットのヘッド側を引き上げる動きになります。肘から手首までの前腕、肩から肘までの上腕を捻って回転させることで手のひらを振るような動作が生まれます。

1990年代前半位までは、肘を曲げ、腕を内側に巻き込むような打ち方を “ワイパースイング” と言ったかと思いますが、引き上げる事にエネルギーを大きく使い、こする事でエネルギーの伝達ロスも生まれます。ラケットを前に強く振ろうとするには”両足で地面を踏んで得られる反力” や “身体のねじり戻し” 等の力を連動させたいですが、腕を捻じってラケットを引き上げようとすれば、これら足は身体の「前へ強く」のエネルギーが連動させづらい (スイングの最後で腕で振り上げる訳なので) 可能性があります。

上のフェデラー選手のような現代的なスイングならボールを飛ばしたい方向に”腕を動かしながら”できるのでラケット速度を無駄にしなさそうですよね。

ストロークやボレーにおけるスライス

ストロークやボレーでスライス回転をかける際はトップスピンとは考え方が異なります。

腕を前に強く振る中でラケットを加速しエネルギーを回転に割り振るトップスピンに対し、ストロークやボレーにおけるスライスは”薄いグリップ”で”腕でラケットを引き下げる”動きの中で回転をかけます。“前ではなく上から下に”ですね。

手首や肘を使わず肩を支点に腕全体を引き下げる (天井から下がる電灯の紐を引き下げるような) 動きです。

ボールを飛ばすラケットの運動エネルギーはラケット重量とラケット速度で決まり、テイクバックの速度ゼロからラケットを急激に加速させるのは”腕の機能による引き”です。これはスピンもスライスも変わりません。

回転をかけるための腕の回転方向が、スピンは体よりも”前に腕を進める中で回転させる”方が機能しやすい、スライスは”肩の位置で腕を上から下に引き下げる”方が機能しやすいという違いからグリップの厚さや打点の位置、スイングの方法が違ってくるものです。

ラケット面を前に動かすのではなくフレーム方向に回転させて使う

最初の例で、ラケットヘッドが水平より下、水平より上にある状態で前に向かってラケットを進めていってもガットがクロスした状態でボールを捉えることになり、スピン・スライスの回転に作用する”縦糸”が機能しないと書きました。

これとは別にフレーム側に向かってラケットを動かす・回転させるという考え方もできます。

ラケット面がフレーム方向に回転する中でガットとボールが接触すればグリップエンド側を回転軸として“縦糸”は回転の運動の半径としてボールを噛む、回転を加えることができます。

ラケットを使ったコーディネーショントレーニングで、ラケット面を真上に向け、ボールにスライス回転をかけつつ、突き上げる事をやったりすると思います。その際、ボールにひっかかって回転をかけているのは”縦糸”ですね。

プロ選手がボールを打つ様子を見てもこういうラケット面の使い方を端々に見ることができます。

ジョコビッチ選手のストローク (スーパースロー)

ストロークでトップスピンをかけるためテイクバックでラケットヘッドを下げる (ラケットダウン) と言われますが、ラケットヘッドを下げるからスピンがかかるのではなく、下げた位置からインパクトの水平に近い位置までヘッド側も持ち上がる際にガットがボールにひっかかるので回転が生まれやすいということだと考えています。

最初のラケット面をボールに向けてまっすぐ動かす中で膝の曲げ伸ばし等でラケット面を持ち上げるのに近いですね。ラケットをフレーム方向に引き上げることでこの動きを強くするものです。

フェデラー選手のボレー (スーパースロー)

フェデラー選手はフォア、バック、高いボール、低いボール、殆どのボレーにおいてフレーム方向にラケット面を動かす中で打ちます。状況によりラケット面をまっすぐボールに向けてボレーする (縦糸・横糸でボールを抑えて打てる)方がミスは少ないでしょうがフェデラー選手独自の感性なのでしょう。そのまま参考にするのは難しいですね。

マレー選手のボレー練習

マレー選手もバックハンドボレーでフレーム方向にラケットを動かしつつ打つ打ち方を使いますね。体の正面にきたボールを体と平行にラケット面を動かしてバックハンドで対処する、前に振らないボレーはよく目にすると思います。

ラケット面を”前に” 動かさない中でボールが飛ばせるのは、フレーム方向に“ラケットを加速させている”ことと“縦糸がボールを噛んでいる、ひっかかっている”ことでボールに飛ばす・回転をかけるエネルギーが伝わるからだろうと思います。

因みにサーブはフォアハンドスライスと同じ

サーブにおいて回転をかけるのは”縦糸”の役割だと考えます。

スマッシュなどほぼ無回転で打てる状況ではボールをフカしてしまうのを防ぐのは”横糸”の役割でしょう。

ただ、似たようなショットながらサーブを無回転で打つことはありえないと言っていい (※) ので回転をかけるためにうまくガットを使うことを考えることかと思います。コツと言われるプロネーションを意識しても思うように回転はかけられませんね。

※身長が2mあればフラットサーブが入る??

計算上、身長2mの人がベースライン中央からネット中央の再低部を通すセンターtoセンターのサーブを打つとして、空気抵抗や重量等を無視した条件でもネットの上10cm程の空間を “必ず” 通過させないと入らない。

180cmの人が20cmジャンプしてこの精度で打つのは不可能。我々が回転をかけないという意味でいう「フラットサーブ」は空気抵抗や重力で “たまたま” 入っているだけ。2回に1回入らないだけで負けてしまうサーブで “運頼み” の選択はあり得ない。結果「すべてのサーブは回転をかけて打つ」必要があるし「回転をかけたサーブが打てる事」が「サーブが打てる」という事になりそう。

フォアハンドスライスで打点をどんどん上げて行けば、ラケット面でボールの外側を撫でるような「りんごの皮むきサーブ」と言われる形のスライスサーブになります。

前述の通り、フレーム方向にラケット面を動かしているので、肩を軸とした円のような軌道でラケットが動いていく中、ボールにひっかかって回転をかけるのは“縦糸”です。

この”リンゴの皮むきサーブ”から本来の望ましいスライスサーブにするためには、フォアハンドスライスのようなオープンな(上向きの)ラケット面から、プロネーションを加えてラケットを前に強く振っていく工夫が必要ですが、その際もボールにひっかかり回転をかける縦糸の役割は変わりません。

実際、スライスサーブ、スピンサーブにおいてボールにひっかかり回転をかけるのは縦糸の役割だと考えられます。

マレー選手のサーブ (スローモーション)

スピンサーブもスライスサーブのスイング角度を変えたものだと考えられます。スピンサーブはスライスサーブとは打ち方が違うと言われますが”回転は物理現象”ですから発生される要因があれば回転は発生しますから手段に拘る必要はなく、実現しやすい方法を選ぶ方がよいでしょう。

ラオニッチ選手のサーブ (スローモーション)

ガットの役割を考えればインパクト面の作り方はイメージできる

ガットの役割についてイメージしやすいのは第一にボレーだと思います。

テニス初心者の方は薄いグリップに慣れないので、ボレーでも厚く握った状態で “ハエたたき” 型のボレーを好んで使ったりします。

※「こういう打ち方が間違いという事ではない」点に注意したいです。初心者の方が使いやすいという事は “特定の状況で力が入れやすい” という事です。 実際、ネットにベタ付きで速度のない返球をコート外で押し出す際等のはこの打ち方が適していたりします。

肩から腰位の高さのボレーも、ストロークのように打てばあまり苦労しないかもしれません。

特に意識していなくても、これらの状況で横糸・縦糸がボールにひっかかるのがコントロール性に関係します。(ラケット面全体で打っている意識でもガットが噛むことで飛びや方向性に繋がる。)

逆に肩よりも上や、腰よりも下のボレーを打つ際はラケットヘッド側が上がる、下がることでガットの機能を意識しないとクロスしたガットはラケット面で押し出すような飛びにつながってしまい、コントロールのしづらさに繋がると思います。

こういう状態になるとラケット面全体でボールを持ち上げる、上に飛ばすことしか出来なくなります。ボレーでやりたい『ボールのコントロール』が出来なくなる訳です。

「ラケットの縦糸と横糸がボールの飛び、回転、コントロール性に関係している」

「ラケットの角度、ラケットを進めていく方向によって、今使うのは縦糸だ、今使うのは横糸だと言った認識、その実行が必要となる」

そういった情報は、ストロークの打ち方、ボレーの打ち方、サーブの打ち方を教わる際には教えてもらわないでしょう。

ラケットの角度、進める方向、縦糸と横糸とボールの関係、これらを知らない、意識しない状態で「ラケットでボールを打つ」とだけ思っていれば、当然、

「毎回飛び方が違う、思った方向に飛ばせない、短くなったり長くなったりする」

といった事が起こるでしょう。

意識すれば、身体の軸だったり、頭の位置だったり、姿勢の高さだったり、足の着き方だったり、いろんな所が関係してきます。

一度にはできなくても一つずつ確認していきたいです。

また、これがラケットヘッドを下げるなという指導と結びついてくる部分だと思います。

スイング方向が横糸と一致するなら、縦糸をボールにひっかけつつ、ボールの飛びを抑える、コントロールしやすくする感じになると思います。

ボレーに限らず、サーブもストロークも同じです。

ラケット面は『平面』と考えることもできますが、状況によって縦糸、横糸の使い方を意識することで、硬式テニスに必須である”ボールに回転をかける”ということ、ガットがボールにひっかかることからくる”思ったようにボールをコントロールする”という点により深く意味を持たせることができると思います。

少々特殊ですが、バギーホイップとかバナナショットと呼ばれるような打ち方もラケットを前に振れない分、縦糸がポイントだと思います。縦糸のひっかかりを意識できていないと飛びやコントロールをイメージするのは難しいでしょう。

フェデラー選手のバナナショット集

色んな状況で、縦糸、横糸を回転と飛びにどう活かすかをイメージしながらスイングができるとそれまでとはかなり違った感覚でボールが打てるかもしれません。