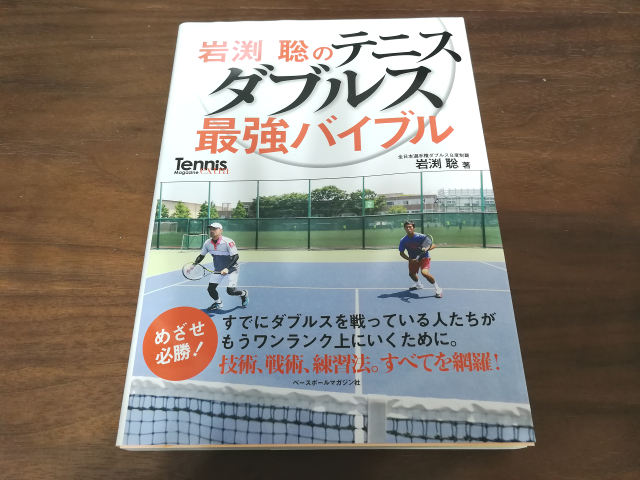

岩渕プロのダブルス講座の書籍化

2016年位までテニスマガジンで連載されていた岩渕聡プロのダブルス連載が書籍化されたものです。発売は2015年11月、2年ちょっと前の本ですがダブルスのことを学びたくで購入してみました。(価格は2,000円+税)

大きさは21.2 x 15cm、A5サイズの手帳に近い大きさです。

190ページ程あるので厚みは1.6 cm

テニスマガジンの書籍らしく真っ白く滑らかで印象的な背表紙です。Tennis Magazineロゴが目に入ってきます。

内容は?

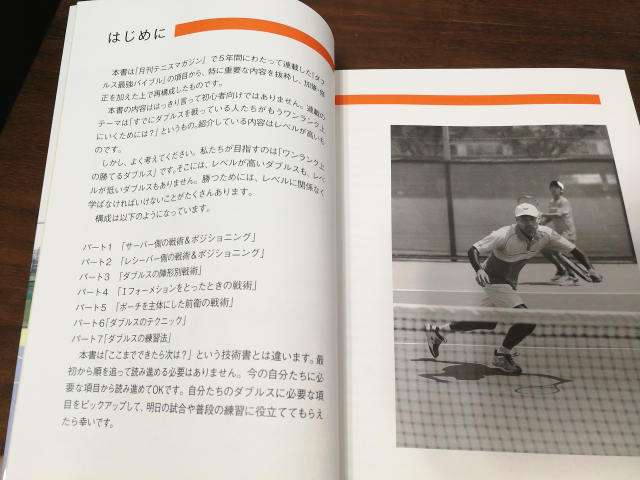

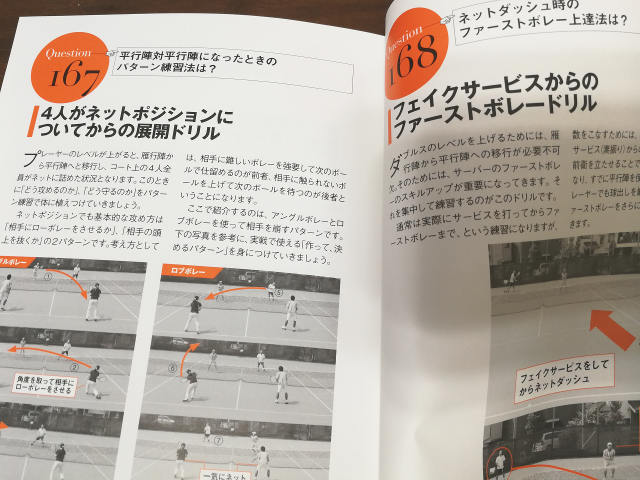

説明はQ&A形式になっています。

自分が知りたい項目(例えば「雁行陣で前衛はどう動けばいいのか?」)を開けばその解説が見られるようになっており、最初から順番に見ていくことを前提にした入門書とは読み方が違いますね。冒頭の説明でも順番に読む必要はないと書いてあります。

ただ、最初の方が基本に近く、後ろに行くほど応用に近い内容になっているので、多くの人がするであろう『最初から見ていく』読み方でも「いきなり内容が難しくて分からない」ということはないよう配慮されています。

パート分けは以下の通りです。

- Part1 サーバー側の戦術&ポジショニング

- Part2 レシーバー側の戦術&ポジショニング

- Part3 ダブルスの陣形別戦術

- Part4 Iフォーメーションをとったときの戦術

- Part5 ポーチを主体にした前衛の戦術

- Part6 ダブルスのテクニック

- Part7 ダブルスの練習法

各パート20ページ程ですが、Part5のポーチ、Part6のテクニックは30ページ程と多くなっています。それだけ重要な項目だと考えて作られているのだと思います。

ダブルスを書籍で学ぼうとする意味

私は「テニスの上達は自分次第。自分から知識を得、どうすべきかを考えるべき。(教わるのではなく自主学習)」だと思います。

人の体の構造は皆同様、皆がプロになる訳ではないので、皆が思うテニス、そのレベルは殆どの人が到達できるもので特別な才能や運動能力は不要です。

スクールでテニスを習っても飛び抜けてうまくなる人も居なければ、なかなかうまく打てるようにならず悩む人が一定数居る。それは教え方が悪いのでも、内容が悪いのでもなく、『情報が皆に等しく同様に理解されるように整っていない』からだと思います。

勝手にうまくなる人は『自分なりの理解と再現』に慣れている訳で運動が苦手でもどうやればミスしないで打てるようになるかを理解できれば良い、それは技術の高さではないです。(技術の高さは10cmの違いで的を当てるようなこと。技術より遥かに手前の事柄がミスをせずにボールを飛ばします。)

自主学習の知識を得るための選択肢の一つが書籍です。ただ、その殆どは『スクール等で教わるテニスの指導を書籍にしたもの』で上記の理由から買う意味がないと思います。(良いと思う書籍もあります。また、本として読みたい方も居るので否定はできません。)

テニス全般とダブルスの場合はまた違って来きます。

テニス自体の上達と違い、シングルス・ダブルスとは『試合のやり方』であり、特にダブルスはコート上に4人居ることで『基本となる決まりごと』が多くなります。

スクールのレッスンではその日の練習内容を確認するためダブルス形式をやりますが、その中身は『コート上に4人居るだけ』です。後衛は全て自分でポイントを取ろうとし、前衛は飛んできたボールを反射的に打つか「次のボールを攻撃」と決めてしまいます。我々がやるのは殆どダブルスですがやり方を教わる機会がないのです。

ダブルスは基本となる決まりごとが明確で『学ぶ』というスタイルに向いています。『戦術』で言えば兵法書みたいなもの。孫氏曰く『戦いは正を以って合い奇を以って勝つ』です。負けない場所に負けない陣形で向かい合う正攻法で対峙し、その中で臨機応変な対策をするものが勝つということです。基本がなく最初から奇策で勝とうとしても基本の陣形が出来ている相手には通用しませんね。

長くなりましたが、テニス全般は入門書的書籍が多いのに対し、決まり事が多く陣形など戦術が意味を持つダブルスは出版されている書籍も参考にしやすい印象です。著者もダブルスで実績のある方が多いのでその経験も参考にできます。

見づらい。なんでこんな感じに。。

私はテニスマガジン誌の岩渕プロの連載は読んでいました。それを踏まえてこの書籍を見ると「なんでこうなった??」という印象が最初に来ました。(中身を見ずネットで買いました。)

テニスマガジン誌が出す書籍には本誌と同サイズのムック本とこれと同じような書籍サイズがあります。

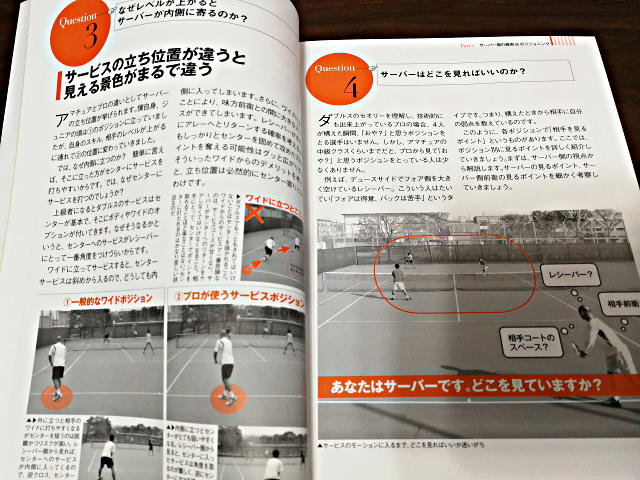

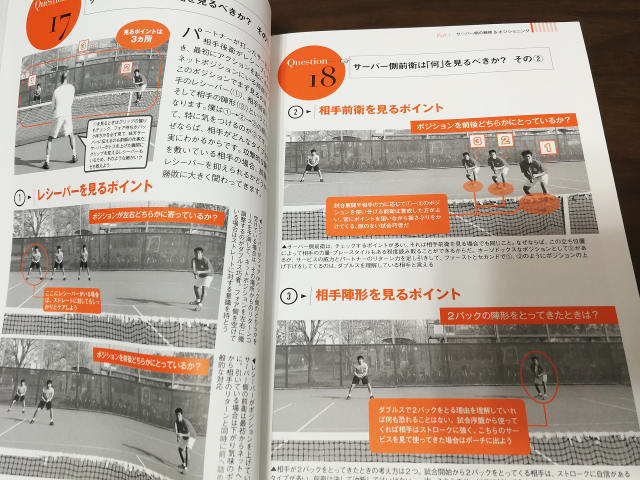

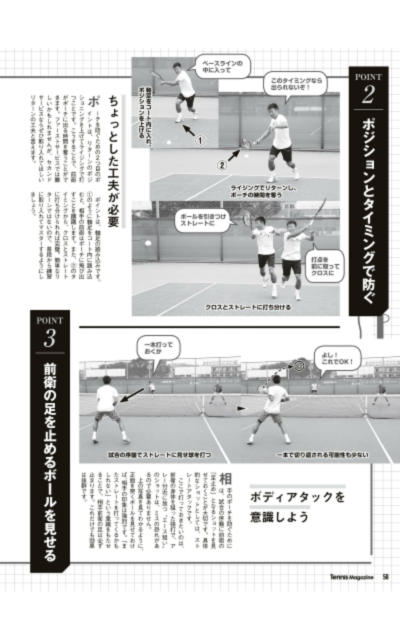

この『岩渕聡のテニスダブルス最強バイブル』は、テニスマガジン誌の連載をより小さいA5サイズにし、且つQ&A形式とすることで必ず1ページに書ききらないといけない制約がついたことで写真、文字、レイアウト等々かなり見づらくなってしまっています。

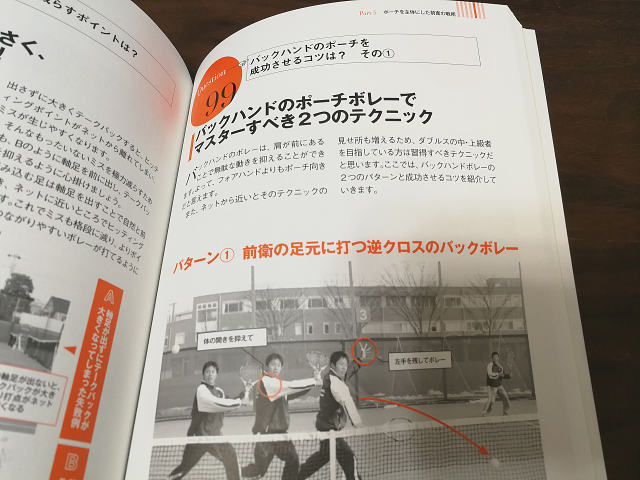

写真が本誌より小さくなっている上に数が多いので白黒はより薄く見え、強調で使っているのがオレンジなので、解説されている写真と文字が全然頭に入ってきません。。

写真と文字の回り込みやレイアウトなど、1ページ毎に違っているので見づらさもかなりあります。写真周りの説明も文字サイズが何種類か使われていて縦書きあり横書きありです。。

ちなみにテニスマガジン誌連載時はこんな感じです。

並べて比較していないので分かりづらいですが、元原稿をA5サイズに苦労して詰め込んだ感じがします。情報量が多い分、1ページ1Q&Aの形式にしなかったらページ数は倍位になったでしょうし、既発売の解説書と同サイズに拘らずにムック本サイズで出してもよかったのかなぁと思いました。

解説は参考になります

装丁やレイアウトはともかく、内容については、元々連載からまとめた本でもあり、説明する項目の選び方も岩渕プロならではの配慮があると思います。

ダブルスの解説書はとかく戦術や陣形の話になりやすいですが、この本は「既にダブルスで戦っている人がもうワンランク上にいくために」とうたっています。ただこれは『ダブルスで大会に出ている方が参考になるというレベルの説明やコツ』ではなく、『基本となる戦術や陣形を踏まえて、もう少し実際の試合の中での状況に対応する引き出しを広げる』といったことが目的になると思います。

実際に『雁行陣・並行陣の時はこういうポジションに居なさい』といった基本説明は省いてあり、そういう前提を基に「こういう状況はこういう判断をした方がよい」「こういう場合はこういう動き方をした方がよい」といった説明がされています。

印象に残った説明としては、我々なら「ポーチを打つ際、フォアボレーを打つ方が強いボールが打てる」と考えるでしょうが、解説では「バックボレーは利き腕の肩が前にあることで無駄な動きが抑えられる。フォアボレーよりもポーチ向けである。」と書かれています。

ボレーにおけるテイクバックを考えるなら、

“フォアの横向きは利き腕肩の位置は体の後方” にあるのに対し、

“バック側の横向きでは利き腕肩の位置は最初から最後まで体の前側” という違いがありす。

関連記事:ボレーの疑問、フォアとバックで打点の位置は同じ? (テニス)

フォアでボールを打つためには体を回転させて利き腕の肩を前に出す必要があります。

体よりも前の打点で打つ必要があるポートなら尚更です。

一方、バック側は体の僅かな捻り戻しと肘や腕の曲げ伸ばしでラケットを加速できスイングの支点となる肩の位置は最初から体の前にあります。

肩の位置を前に動かしながら打つフォアボレーよりも肩の位置が最初から前にあるバックボレーの方が打点のブレが少なく、時間の無い無い中、強さよりも正確に捉えることが大事なポーチ向きということだと思います。

(それを安定して打てる表現されています。片手打ちバックハンドで「体を開くな。横向きをキープしろ」と言われるのも同じ理由ですね。)

ダブルスの基本陣形や動き方から確認したい方はもっと適した書籍があると思いますし、経験から実際の試合での『勝つコツ』を拾った書籍でもありません。基本は基本でまずしっかりと学ぶべきで、その上で基本と実際の試合を結びつけていくための知識を与えてくれる書籍だと思います。

※佐藤哲哉さんの『テニス・ダブルス―ポジショニングの基本と実践』は写真を使った説明が分かりやすく”ダブルスの基本+α”にはよい書籍だと思います。

1ページ1項目、全体で169項目あるので、Iフォーメーションなど我々が使いづらい内容でも読み物としてページを開くのもよいですね。

ただ、1ページずつ解説内容に集中して確認していった方がよいと思います。読みづらさの影響でパラパラとめくるように読んでいくと内容が頭に入ってこない感じです。

関連記事:書籍: 試合に勝つテニス 鈴木貴男のダブルス講座 (テニス)