ボールが飛ぶのはラケットから運動エネルギーが伝わるから

ラケットをスイングすることにより、ラケットは運動エネルギーを持ちます。

ラケットに持つ運動エネルギーは「1/2 × ラケット重量 x ラケットスピード ^2 (2乗)」で表せます。

2乗で増えるラケットスピードを上げるのが最も効果がありラケットを重くすることでも増えるということです。

インパクトでボールとラケットが接触することによりラケットの持つ運動エネルギーがボールに伝わります。

そのエネルギーはボールへの当たり方により、ボールスピードとボールの回転量に反比例的に分配されます。

運動エネルギーは100%ボールには伝わらない

スイングで得られるラケットの運動エネルギーをボールに100%伝えるのは無理なのでロスが生じます。ラケットがしなる、ブレる、歪むの他、正確に当たらないのもその要因です。

正確に当たらないということ

今回の話とは異なりますが、体格が同じ位の周りの人よりボールが飛ばない、スピードがでない人はほぼ間違いなく「ボールに正確に当たっていない」ためです。

筋力アップや道具を変えることを考えるよりもボールを正確に捉える方がはるかに効果があります。

ラケットからボールに運動エネルギーが伝わるには「接触」が必要

手にボールを持って投げるのとは違い、ボールはラケットに固定されていないので、ボールが飛び・回転がかかるための運動エネルギーをラケットからボールに伝えるには両者の『接触』が必要です。

『接触』とはインパクトのことですが、テイクバックのスイング開始位置からフォロースルーまでの一連のスイングの中の0.004秒だけラケットとボールは接触します。

よく「打点でボールに力を伝える」「打点で力が入る」と言いますがラケットとボールが接触してもスイングが止まったり速度が急激に低下することはありません。

ボールを打とうと意識することを除けば、『素振り』でも『実際にボールを打っても』スイング自体は基本変わらないことでも『ラケットからボールに伝わる運動エネルギーは全体のごく一部である』ことが分かります。(殆どの運動エネルギーがボールに伝わるならラケットスピードはインパクトで急激に落ちるはずです。)

前述の通り、ボールが飛び・回転がかかる要素は『ラケット重量』と『ラケットスピード』と『当たり方』ですから、ラケットスピードを速くしてすれば(+正確に当たれば)ボールの速度と回転量は増える道理です。

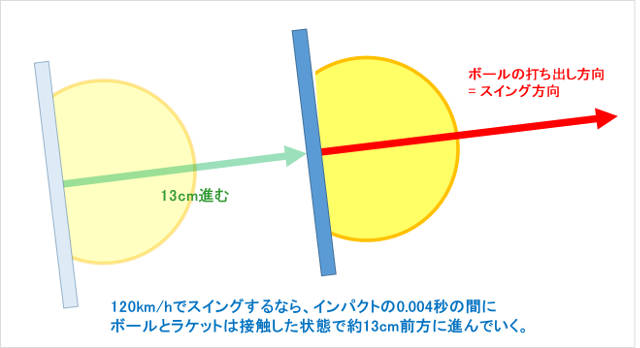

一般の人でも可能な120km/hの速度でラケットをスイングするなら、インパクト時間と言われる0.004秒の間にも『ボールとラケットは接触したまま13cm以上前進して』います。

打点は “空中の一点である” ように教わりますが、計算上、”ラケットとボールは13cm程の幅の中で接触し、潰れ、そして離れていっている” のです。

つまり、「(空中の一点である)打点で力を入れる」という表現よりも、テイクバック位置からフォロースルーまでの一連のスイングを完成させ、スムーズに安定的にスイングスピードを上げる。そのスイングの中の0.004秒、13cmの幅の中でラケットとボールが接触していると考える方が状況に合っていると思います。

(ボールを打つだいだいの位置を認識する目安としては点を考えるのはよいのでしょうが、教わる内容は実際とは異なるということです。)

私たちは「ラケットでボールを打つ」と考えますが『素振り同様にラケットをスイングしている、スイングを完成を目指している中で、ラケットとボールが接触し、ラケットの一部の運動エネルギーが伝わったボールが”勝手に”飛んでいっている』という見方もできるということです。

見方の違いとは言え、両者に大きな違いがあるのが分かるでしょうか?

スイング全体の完成を目指した後者の方が、よりスムーズなスイングができ、ラケットスピードも上がりやすいのは想像がつきます。

飛ぶラケット、飛ばないラケット

一般的にラケットは「飛ぶ・飛ばない」という表現をします。ピュアドライブは飛ぶ、90インチ位の面の小さいラケットは飛ばないといった具合です。

しかし、ラケットの運動エネルギーはラケット重量と速度で決まるので飛ぶと言われるラケットが何かバネのような仕掛けがあって運動エネルギーを大きくしている訳はありません。

テニスラケットではなく金属バットでボールを打てばはるかに飛ぶことでも分かるように “運動エネルギーをボールに伝える際にロスが少ない方が効率がよい、ボールも飛ぶし回転もかかる” ということです。

前述のようにラケットがしなる、ブレる、歪むことで、ボールに伝わる運動エネルギーにロスが生まれるので “フレームの厚いラケットは伝えるロスが小さく、フレームの薄いラケットはこれらのの要因でロスが大きいだけ” と言えます。

フレームの薄いラケットがしなるのはボールを打つ際の打感に影響しますが、インパクトにおいてボールが接触し離れるまでの0.004秒の間にラケットのしなりは復元しませんから『しなって復元してボールを飛ばす』ということはありません。ボールが離れるまでしなりっぱなしですから、ブレや歪みも含め単純にロスです。

トランポリンの例

ラケットのしなりの例にトランポリンを上げたりしますが、トランポリンで高く飛び上がれるのは、下に沈み込み、それが復元する幅に時間をかけられるからです。

トランポリンの上に立った状態で勢い良く両足で踏み込んでも、下に沈むこむだけで反動で高く飛び上がることはできませんね。

また、自分は立った状態のままトランポリン自体が真上に勢い良く持ち上げられたとしても、トランポリンが伸び、自分は沈み込んでいくだけで、自分の位置は変わらないのは想像がつくと思います。しなるラケットでボールを打つ際のラケットとガットの関係はこれと同じです。

ボールの飛びを抑えるということ

ラケットの運動エネルギーは、ボールとの接触時にボールの飛びと回転量に分配されるので飛び過ぎるなら回転量を増やせばいいわけです。

プロ選手なら、どんなに飛ぶと言われるラケットでもどんなに飛ばないと言われるラケットでも同じように打てるのは想像できると思います。

打ちづらさから多少は変えるかもしれませんが、基本同じような打ち方でもコントロールできるはずです。

道具で飛ばなくするのはボールスピードと同時に回転量も減るということ

ボールが飛びすぎるから道具を変えて飛ばなくしたいと考える人は、今のスイングのままラケットによるロスを大きくするということです。

これは

「ボールに伝わるエネルギーが減る」

ということであり、

「ボールが飛ばなくなるだけでなく回転量も相対的に減る」

ということです。

運動エネルギーが減るのだから当然ですがその意味を考えれば大切なことです。

回転をかけられないからボールが飛びすぎるのでは?

プロの例えでも分かるようにラケットでボールを捉える際の運動エネルギーの伝達をコントロールできるなら、回転量を増やせばボールの飛びは抑えることができます。

回転をかけずにボールをぶっ叩けば飛びすぎるのは当たり前ですが、「ボールを捉える際の回転量をコントロールできないから回転がかからずボールが飛びすぎる、だから道具を変えて運動エネルギーの伝達ロスを大きくして飛ばなくする」というのは、本人は元々回転がかけられないわけなので “見かけ上はボールの飛びが抑えられて満足” かもしれませんが、子供用の短いラケットで打つのと同じことで本来の意味でのテニスにおけるパフォーマンスは出せなくなくなってしまいます。

しなるラケットは打感の好みで選ぶもの、飛ばなくするためではない

打感には好みがあり、そのためにフレームの厚みが違うラケットが色々用意されているわけです。

打感が好みだからしなるラケットを選ぶのに異議を挟む余地は全くありませんが、飛ばなくするために「飛ばないラケット」を選ぶというのは、結局ご自身がやりたいこととも合っていないし、自分自身のテニスを否定していることと同じだと思います。