全豪オープン2017 男子ベスト4の内3人が片手打ちバックハンドでした

今回の全豪オープン、優勝候補と言えるマレー選手、ジョコビッチ選手が早くに敗退したとは言え、ベスト4の内3人が片手バックハンドと言うのは面白い点です。(フェデラー選手、ワウリンカ選手、ディミトロフ選手)

多分、この結果を見て「片手バックハンドをやってみたい」と考える方が一時的に増える気がします。

片手打ちバックハンドは難しい? 両手打ちバックハンドの方を勧める?

私はテニスを始めた時から片手バックハンドで、当然ですがスクール等でも両手バックハンドは習った事がありません。(厳密に言えば片手バックハンドも習ってマスターしたのではなく自分であれこれ考えて覚えました。)

正直、以前は片手バックハンドと両手バックハンドの違いについて考えることがなかったので、両者の違いについて世間で言われる通り「片手バックは難しい、両手バックの方がマスターしやすい。」というように考えていました。

もちろん、実戦で打ち合った際に不利な点はありますが、色々と考えていく中で次第に“ラリーを行う際にフォアと変わらずボールが打てるようになる” と言う点では世間で言われる程の差はないと思うようになってきました。

片手打ちバックハンドをマスターする障壁は?

では、片手バックハンドをマスターするのに一番の障壁は何かと言えば、技術的な習得の難しさではなく「打ち方、マスターするための方法を説明できる人が居ない」という点だと思うようになっています。

私は “片手バックハンドを自分で考えて覚えた” と書きましたが、うかがった事がある訳ではないものの、普段、片手バックハンドで打っておられるコーチの皆さんも多分、基礎から教わった誰かから習ったと言うより自分でボールを打つ中で覚えたのだろうと想像します。

この点は両手バックハンドも大差ないと思うのですが、両手バックハンドで打つ人は周りにたくさんいるので、それぞれ聞く情報がはっきりとしない曖昧なものであっても、色々聞いてマネしている内に段々感覚が解ってくるという優位点があります。当然、両手バックハンドの方が直感的にわかりやすいという点も加わります。

では、片手バックハンドを練習するにはどうすればいいのかというと、個人的に思っているのは「片手、両手という区別をせずに (右利きなら) 左側を向いて体の左側でラケットを振る」という動作を確認するところからだろうと思っています。これが解ってくると “片手と両手の違いが思う以上に大きくない” 事が解ってきます。

片手打ちも両手打ちも体の使い方は共通し、理解できればどちらででも打てる

テニスの練習として、片手バックハンドだけ、両手バックハンドだけでボールを打っていると、ボールを打つ事、上手く打つ技術を向上させることに集中してしまい、 “体を使ってラケットを振る” とはどういうことかを考える機会がありません。

ただ、体の機能は “左右対称” であり、片手バックハンドでラケットを振るのも両手バックハンドで振るのも、体の使い方は共通していることが分かると、片手でも両手でも区別する事なくバックハンドが打てるようになります。(片手打ち、両手打ちのバックハンドをボール打つ中でしか練習していない人にはちょっと想像しづらいと思いますが。)

例: 両手打ちバックハンド、ラケット面をオープンにしてテイクバック

また、応用例というか、最近流行しつつあるラケットフェースを伏せるのではなく、オープン(上に向けて)にしてテイクバックする打ち方も理解できます。

普段、ラケット面を伏せる形でテイクバックしている方からすれば、オープンにしてテイクバックするのは全然別の打ち方に思えるでしょうが、それは「打ち方」で考え、「体の使い方」で考えていないためだと思います。解ってみればほんの僅かな違いだと感じます。

全然別の打ち方に見えるスライスとトップスピンすら、体の使い方は共通し、ごく僅かな違いで打ち分けることができると思っています。

例: コンチネンタル等の薄いグリップでトッププロスピンのフォアハンドを打つにはと考える

例えば、普通、コンチネンタルグリップでスピンを打つ事を考える人はいないと思います。多くの人が「スピンを打つためには厚いグリップでないといけない」という固定概念を持っているので、コンチネンタルグリップでどうやったらスピンが打てるかという疑問、視点を持たないからですね。

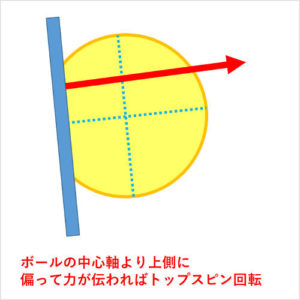

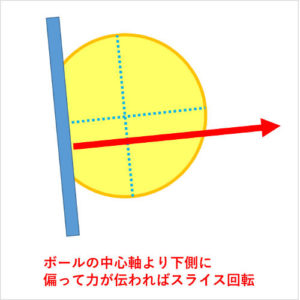

ボールを打つ際の球種は「握り方」や「打ち方」ではなく、ボールへの当たり方で決まります。

真後ろからフラットに打つと考えれば、インパクトでボール中央より上側にラケットからより力が伝わればスピンになり、下側により力が伝われればスライスになる。

ごく簡単な理屈です。

トップスピンをかけようとラケット面を伏せたり、ラケットを振り上げたりしますが、同じ当たり方をしてもボールに伝わる力のかかり方の違いだけでトップスピンとスライスの回転は分かれます。

説明されるスピンの打ち方、スライスの打ち方は、ボールへの力の伝わり方の不均衡さを再現しやすくするためにオーバーにしているものです。

ただ、皆がそれを「スピンの打ち方だ」「スライスの打ち方だ」と思ってしまうので、ボールへの力の伝わり方や体の使い方ではなく「打ち方を再現する」方向に意識が行ってしまうものです。

考えるべきは “ボールを打つ打ち方” や “形” ではなくボールが飛び回転がかかる理屈です。

片手打ちバックハンドと両手打ちバックハンドの違い

先日、片手バックと両手バックの違いについて書きました。

物体であるラケットには “慣性の力” が働きます。

ラケットを振った際、ラケットは加速し、慣性の力で “同じ方向に向かってまっすぐ動きをし続けようと” します。ラケットは腕に引かれてその方向を曲げられるのですが、ラケットを引く手には引く力と逆向きの力 “遠心力” が感じられます。

遠心力とはラケットに働く慣性の力とラケットを中央に引く2つの力が合わさって外向きに引かれる力として感じるもので遠心力という力が発生しているのとは違うのですが、このラケットに働く慣性の力 (分かりやすく言えば遠心力) は、同じ動きをし続けようとしますからこの力を上手く活かし人が邪魔をしなければ、ラケット軌道は自然と安定しラケットを強く加速させながら同時にラケットで安定してボールを捉えることができるようになります。

前述の「スピンの打ち方」の話に繋がりますが、テニスで「ボールを打つ」という行為 (打ち方) を注目するあまり、ラケットに働く力、ボールが飛ぶ理屈、それを補助してより強くする体の使い方に目を向ける機会がありません。

ボレーで10cmの違いを狙って的を当てるのは “ボールを打つ技術” ですが、”ボールを遠くまで飛ばし回転をかける” のは技術ではなく “いかに効率よくボールに力を伝えるか” ということで “ボールを打つ形” ではなくラケットを安定的に加速させることが基本となります。

最近は脱力ブーム

最近テニスでは「脱力」というキーワードをよく聞きますが、力を抜けば上手く打てるようになる訳ではなく、ボールを投げる際、ボールは強く握らず飛んでいかない程度に軽く握るし、腕や手に力を込めることもしないのと同様、人が腕を強く振ろうとした際に行う基本的なことです。(何kg以下の握力で握ればOKというものではないでしょう。)

片手バックハンドでラケットに働く遠心力を感じながら、それを邪魔せず且つ加速させるということを考えるには、中指、薬指、親指で輪を作るようにしてラケットを引っ掛け持ちます。

その状態で胸位の高さで体の周囲を左右にラケットを振ってみることからやってみてはどうかと思います。

片手バックハンド導入 リラックスしてスイングできる感覚を学ぶ

ラケットを握っていないので、手でラケットは支えられず飛んでいかないようにすることしかできません。振ったラケットに遠心力がかかることで初めて、左右に振っていくことができます。

両手バックで言えばこの動作を両手で行うということ。両手で持つので、(右利きなら)引き始めは右手が主導し引く役割、体の正面から右側は左手主導で押し支える役割となります。

こういった取り組みをする中で、片手バックハンド、両手バックハンドに大きな違いがないと感じるようになってきました。(左右の手に役割があり、利き手だけで振ってしまうか、途中で役割を切り替えるかという違い。)

片手打ちバックハンドは確かに難しいでも皆が思っているほどではなく、打ち方ではなく、両手打ちバックハンドに共通する体の使い方自体を確認すべき

片手バックハンドをマスターすることが難しいことには代わりありませんが、両手バックよりも習得が難しいとは言え、こういった取り組みをする事で体の使い方を確認することができ、且つ、片手バックハンド、両手バックハンドの両方の打ち方が理解できるようになります。

つまり、ラケット面をオープンにしてテイバックする方法やスライスの打ち方の例同様に、両手バックハンドで打っている方もこの取組みをすることで参考になるだろうと考えています。