ラケットが『しなる』という感想

ボックス形状のフレームが薄めのラケットは愛用する人がずっと居て、ラケットも改良されつつもこういった製品は残り続けています。

こういったラケットについて話される内容で多いのが

「ラケットがしなる」「球持ちがいい」「ボールを掴む感覚」「コントロール性がいい」

といった言葉です。

これらは何を意味しているのかを少し考えてみたいと思います。

接触によりボールもラケットも『必ず』変形する

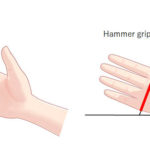

まず、スイングスピードにもよりますが、ボールがラケットに当たった際、一番大きく変形するのはボール、次にガット(延びてたわみ、ガットの目が広がる)、最後にラケット(しなり、ブレ)です。

Ball bouncing in slow motion: Tennis ball

142mph Serve – Racquet hits the ball

しなりが復元することでボールを飛ばすのではない。ラケットはボールが離れるまでは『しなりっぱなし』

インパクトの時間は0.004秒しかなく、ボールが最初に復元し、ボールが離れるのに合わせてガットも復元していき、ラケットのしなりやブレが復元するのはボールが離れた後です。

ラケットは、『ラケットのスイングによって前に進む力とボールとの接触によりボールに押される力が合わさってしなりが発生する』のであり、しなりが復元するのは『ラケットがしなりを復元することでボールを飛ばすためではなく、ボールが飛んでいくことで押されていた力が抜けるから』だと考えます。

押されていた力がなくなればしなりが戻るのは当然ですね。

一般的にフレームが薄いラケットはフレーム形状がボックス形状であることが多く、ボールを打つ際に「しなる」と言われますが、インパクトでのしなりは「ラケットの運動エネルギーが損なわれる要因(しなることでボールに伝わる運動エネルギーが逃げる)」になりますし、復元するのはボールが離れた後なので、プールの踏切台やトランポリンのように「しなりが戻ることで逃げたパワーを回復すること」ができません。

一方、フレームの厚いラケットはこのしなりやフレームのブレが発生しにくくスイングによる運動エネルギーが損なわれる要素が少なくなります。また、最近のラケットは素材の変更でフレームがどんどん「硬く」なっているので尚更です。

フレームの厚いラケットは「パワーがある」と言われますが、この「変形しにくさ」が理由の一つだと思います。

一般には、フレームの厚いラケットはラケット全体が「ゆっくり変形」するなどしてボールを飛ばすイメージで「パワーがある」と思うかもしれませんが、「木製バット」と「金属バット」の差 のようなもので、打った瞬間にしなってブレる木製バットよりも、硬くて変形しにくい金属バットの方がボールをより遠くに飛ばしやすい(パワーがある)のと同じです。

Slow-Motion Baseball Bat Shaking After Impact

人が『しなり』を感じることと固定概念(ステレオタイプ)

ラケットにおいては、ボールが離れた後にラケットはしなりから回復するわけで、「しなり」とは人間の感じる感覚の話 (純粋にボールにパワーを与えるという意味ではマイナス) だと思っています。

また、「しなるラケットは球持ちがいい」「ボールを掴む感覚がある」と言われますが、それなりに速いスピードでスイングするなら「しなるラケット」も「しならないラケット」もインパクト時間は0.004秒で変わらないと考えます。(しなる分でボールが離れるのが多少遅くなったとしても2倍の0.008秒にすらならないのでは?と想像します)

つまりこれも人間の感覚によるものと言えるのではないでしょうか。

因みに、フレームがしなる、ブレるということは、フレームが全くしならないラケットで打ち返す位置から考えると必ず少しずつズレが発生してしまうはずで、「ボールが飛びにくい」ことと「感覚がいいと感じる点」で、人はコントロールしやすいと感じてしまうのではないでしょうか。

ごくごく単純に考えれば、恐らく

「しならない、ブレないラケットの方が同じ所を狙いやすい」

と思われます。

※もちろん「人は道具に慣れる」ので半年も使えば技術が活かせるようになるのでしょう。過去の経験や使った感覚もあります。ただ、全くゼロから考えれば「しなる・ゆがむ・たわむ」は思った所に飛ばせない要因になるでしょう。

『しなるラケット』に関する様々な評価は大昔の木製ラケットの頃から続く評価から受け継がれているものです。

「しなるラケットは球持ちがいい(接触時間が長い)。ボールを一度ぐっと掴んでから飛ばしてくれる」

といった感想は人から言われるからなるほどそうかと思うだけで、ある意味の思い込みや固定概念(ステレオタイプ)だと思います。

本人がそう思うのは構いませんが、その感想と物理的結果に矛盾があることを認識すべきだと思います。

フレームの厚さは『ラケットのパワーの差』ではなく、しなることでパワーロスが出ている結果、『しなるラケットの方が飛ばない』のだということ。

20mm以下のフレームの薄いラケットでも素材や作りを工夫すれば、打感は心地よくなくても『しならないラケットは作れ、しなるラケットよりもはるかにボールを飛ぶ』はず。

市販されないのはメーカーの製品ラインナップの問題とユーザーに存在意義を説明しづらいからとか。

しなる分の誤差を含めて自分の感覚に合えばコントロールが良いと言えるが、実際はしならないラケットの方が物理的誤差は出にくいはず。(パワーロスが多くなる、しなるほど誤差が増えると言えるから。)

フレームが薄いしなるラケットは固定概念ではなく、事象を理解して使う方がいいはず

私は薄めのボックス形状のラケットが好きですし、こういうラケットを否定する意図は全くないのですが「しなるラケットはコントロール性がいい」というのも

「昔からのあるラケットを使い続けている人達のイメージ」とそれを利用しようとするメーカー側の意図が混ざりあったもの

ではないかとも思ってしまいます。

現にピュアドライブに代表されるフレームが厚くボールが飛びやすいラケットは「初心者心者から上級者まで万人が使えるラケット」との評価になりました。

木製バットよりも金属バットの方が扱いやすいのは当然なので、こういったラケットが万人受けするのは妥当な評判だと思います。

昔からテニスをやっている方や、以前からのラケットを継続的に使ってきた方からすると、しなりがなく無駄なくスイングのエネルギーをボールに伝えることができる硬いラケットは「(しなるラケットを基準にすると) 自分の意思以上に飛んでしまう」と感じてしまうことは想像できます。

こういったラケットは、エネルギー効率から言えば満点の回答なのかもしれませんが、人間の感覚という面を加味していくと「扱いづらい」と感じてしまうのも分かる気がします。

つまり、素材や製法、フレーム形状が行き過ぎた状況の中、効率のよい製品を作った結果、「人間がコントロールしやすいと感じる範囲を超えてしまう」という状況になっているなのかもしれません。

だから、黄金スペックだけが売れた時代から、進化したボックス形状や新しい世代の黄金スペックに流行が移っているわけです。

ただ、しなるラケットを愛用する方も、実際の事象等を観察して自分が感じているものの正体はどういうものなんかを理解することは大事だろうと思います。

「フレームの厚いラケットは飛びすぎるからダメだ」と一方からの支点でしか見られないことは正しい理解とは言えません。

それだけラケットにこだわりがあるなら尚更正しく理解したいとろこじゃないでしょうか。