ラケットを握るグリップの厚さ

以前に「グリップは厚い方がいいのか」ということについて考えました。

複数のトップ選手のグリップを比べてみると、グリップと腕の形(ストレートアーム、ダブルベント)に関連性があるという感じでした。

今回はこのグリップについてもう少し考えてみたいと思います。

「グリップの厚さ」とは違うグリップの表現方法

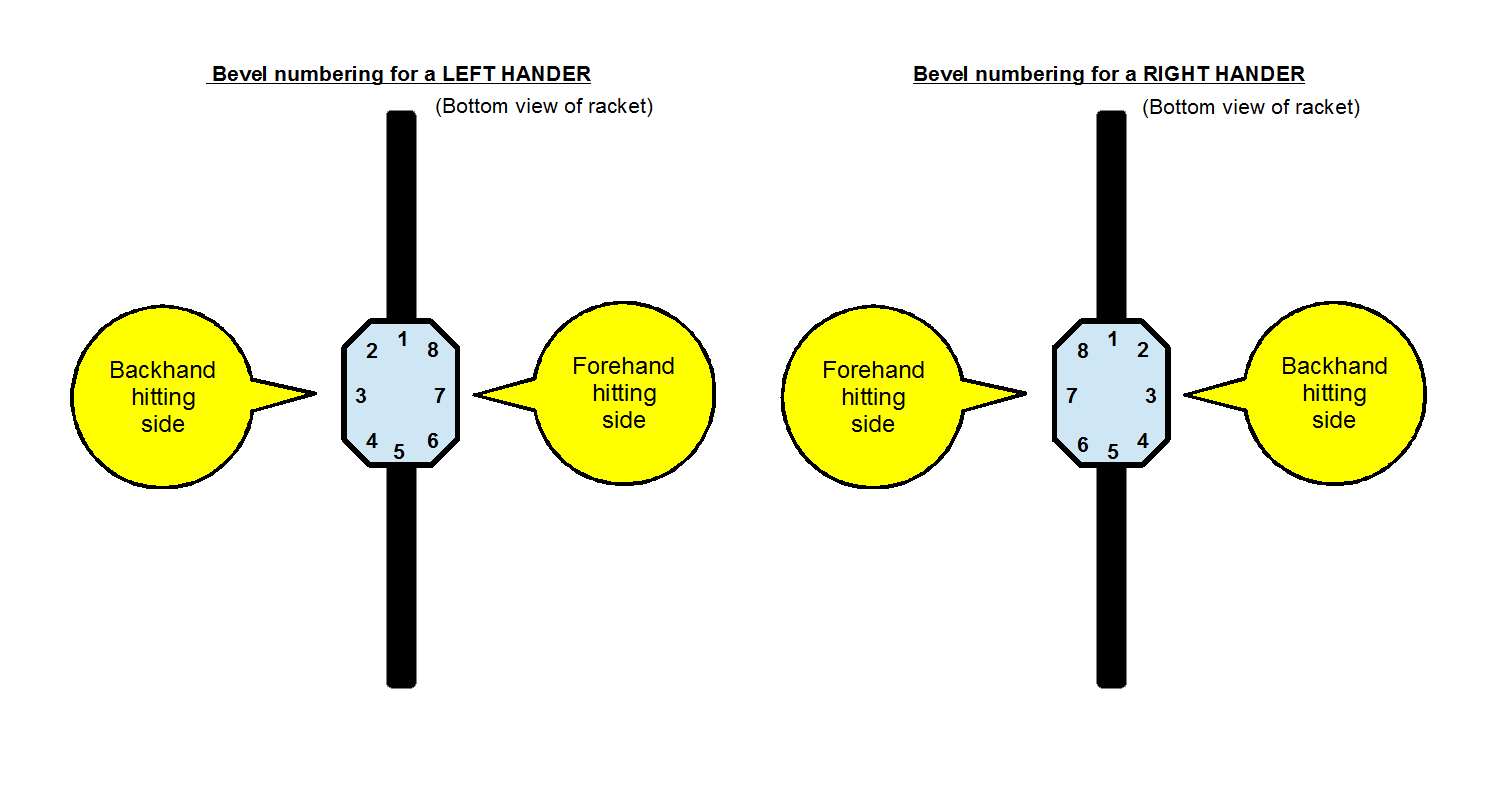

一般にテニスのグリップというと「グリップが薄い」「グリップが厚い」という表現をします。(コンチネンタルグリップ ~ ウエスタングリップなど)

By Tavernsenses – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

ただ、海外には手の中でラケットが接する角度により「ハンマーグリップ」と「ピストルグリップ(ガングリップ)」という表し方もあります。

他にも「パームグリップ」と「フィンガーグリップ」という区分の仕方もあります。

「ハンマーグリップ」という名称は聞いたことがあるかもしれません。

「ピストルグリップ」というと” 人差し指を伸ばして握る握り方事を言うと思われるかもしれません。その差し示す意味が適切だったからは別にしてラケットが木製だった頃から使われていたからです。

野球やゴルフに詳しい方なら「パームグリップ」と「フィンガーグリップ」という握り方について聞く事があると思います。

いずれにしても手の中でラケットが接する角度については日本ではあまり話題に上がりませんね。

グリップというと「厚い」「薄い」の話ばかりですが、それ以外の要素で握り方を考えてみることも重要だろうと思います。

ハンマーグリップ

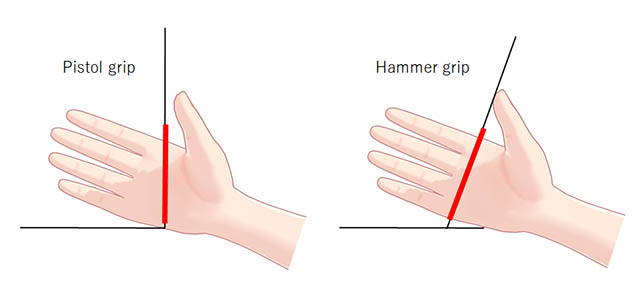

まず、ハンマーグリップについて見ていきます。

その名の通り、手でハンマーや重量のある金槌を握る、“手全体を使って握る” 握り方です。

指や手のひらといった一部ではなく手全体で握るのである意味では「人が持つ動作として自然な握り方」と言えるかもしれません。

※正解や間違いという意味ではありません。そうする意味、利点、目的があってそう握るという事です。

ウエスタングリップ以上にグリップが厚い選手は、力が入る打点が前(ネット方向)に寄るので、ラケットを後ろから支える形になりやすいです。

結果、自然とハンマーグリップ寄りの握り方になります。

フェレール選手

ハンマーグリップでラケット面を後ろから支える形になると、打点が前にある分、それ以上前には動かせないので、インパクト以降はその位置から右手のプロネーション(回内)と肘の内旋でラケットヘッド側を上に引き起こす動作が中心になります。(ラケット軌道で言うとボールにまっすぐ近づいていってインパクト前後で急激に上に持ち上げられる)

つまり、スイング時、ボールを飛ばす方向である”前”方向への手首の可動を積極的に使って打つ打ち方にはなりづらいということです。

グリップを “鷲づかみ” し、後ろから支えている状態なので、手首は固定に近い状態で、腕ごとラケット面を前に押し進め、腕を捻じって “上に” 引き上げる動きになると思います。

フェレール選手のストローク

フェレール選手もインパクト後はラケットヘッドを上方向に大きく引き上げていますね。この動きは昔よく言われた「肘の内旋を使う腕を巻き込むようなワイパースイング」にプロネーションの動作を加えた感じです。

ピストルグリップ

では、ピストルグリップで打つ場合はどうなるかというと、代表例で言えば、フェデラー選手やナダル選手らが当てはまると思います。

以前確認したようにフェデラー選手のグリップは薄めですし、ナダル選手もイメージ程グリップは厚くありません。(ジョコビット選手の方が厚い位です。)

昔言った何かを指さす時のように「人差し指を伸ばした状態の握り」、「中指・薬指・小指でラケットを握り人差し指は指の腹でグリップ部側面に触るだけ」みたいなものではなく、

「手のひら側ではなく指側をグリップ部にかけ、中指・薬指・小指から少し離した、少し伸ばした状態の人差し指の第二関節、第一関節ががグリップの下側にかかるような握り方」

と考えたいです。

釣り竿を握る際、竿から伝わる感覚を感じやすいのは人差し指の第二関節辺りを竿をかけた状態だったりします。

伸ばした状態で浮いてしまっているような人差し指がラケット操作に機能する訳もなく、指の繊細さをラケット操作に用いるには「手全体ではなく指がグリップ部にかかる握り方」の方が感覚を得やすいということが言えます。

ナダル選手のグリップ

この写真でもラケット面の向きを見ると、ウエスタングリップ(ラケットの真後ろから握る)よりも手首が若干上側にあるのが分かると思います。つまりウエスタングリップよりも握りが薄いということです。

グリップが厚くなく且つピストルグリップで握る選手の特徴としては、テイバックからフォロースルーまで手首の稼働を大きく使い、ラケットのヘッド側をより大きく動かすフォームだと思います。

フェデラー選手のフォアハンド

ナダル選手のフォアハンド

フェデラー選手もナダル選手もテイクバックからラケットを振り始める際、手首が甲側に倒れ、ラケットヘッド側がギュンと角度が付くのが分かると思います。

これは意図的に行っているわけではなく、脱力により手首や腕に力みがないので、振り始めで体の捻れが戻る際、グリップ側から引かれたラケットが「その場に留まろうとする慣性の法則」により手首が背屈し自然と角度が付くものです。

また、厚いグリップよりも力の入る打点が体寄りになるので、後ろからラケットを支えるというよりも、遅れてついてきたラケットヘッド側が手首(グリップ側)を追い越してさらに前に進んでいく(これも「動き続けようとする慣性の法則」)ことを手首の柔軟な稼働で邪魔しないことで、ラケットヘッドは更に前に進んでいき、(体)肩を中心とした円軌道の中でボールに力が伝わっていく形だと思います。

ハンマーグリップとピストルグリップの違い

ハンマーグリップは「ラケット面を押し支えやすい」感じ

ハンマーグリップが「前に押す力 + 引き起こす力」で打つとすれば、ピストルグリップは「振り始めからフォロースルーまでのラケットヘッドのトータルの動き」で打つ感じです。

ボールが飛び回転がかかるのに使えるエネルギーは大きく分けて以下の2つがあると考えます。

1) 速度を持って飛んでくるボールのエネルギーを反発させる

2) 自ら加速させラケットに持たせたエネルギーをボールに伝える

時間の無い中、ネット近くの相手ボール速度が残っている、ベースラン付近より飛ばす距離が短いボレーは積極的にスイングせず1をメインに反発させて打つショット。自らトスを上げるほぼ速度ゼロのボールを打つサーブは2メインでスイングで打つショット。

ストロークは打つ位置、相手のボールの球速、飛ばしたい位置、打ちたい球種等によって1と2を組みあわせて打つショットです。

ボールのエネルギーを反発させるにも、インパクトでラケットのエネルギーをボールに伝えるにも「インパクト面を押し支えられる姿勢、体勢は重要だ」と言えます。

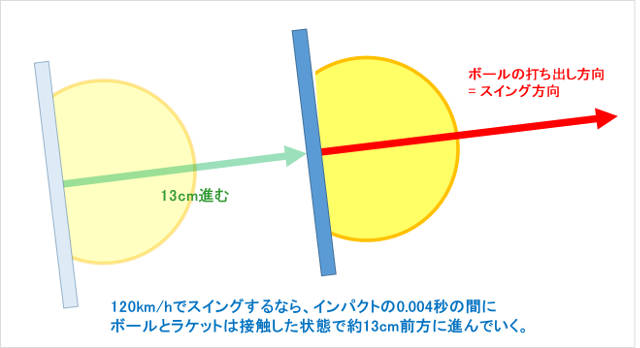

補足: 打点は空中の一点ではないという話

我々は、上図のように、ラケットを身体に前に差し出した空中の一点を「”打点” はこの辺りです」と確認させられます。

ボールとラケットが接触するインパクトの時間は0.003~0.005秒と言われます。

人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒なので「インパクトの瞬間を認識し、それに対し操作を加えることはできない」です。

同時に我々は100km/hを軽く越す速度でスイングしています。

仮にインパクト時間を0.004秒、インパクト前後のラケット速度を120km/hとすれば「ラケットとボールは0.004秒の時間の中、接触してから離れるまで13cm程度も接触状態で前進している」計算になります。

人はインパクトの瞬間を認識し、ボールに影響を与える操作を加える事はできないですし、ラケットとボールが空中の一点ではなく、13cm超の幅で接触していると考えるなら

「インパクトの前、インパクトの後、13cm + α の距離、例えば30~40cm位はボールを飛ばしたい方向にラケット面が安定的に向き続けられるようなスイングをすべきだ」

と考えられます。

インパクト直前、打った直後にラケット面があちこち向きを変えてしまうようなスイングをされる方が安定した軌道、コースで打てないのは当然と言えます。

人の反応速度を調節した操作、調整ができるのなら別ですが、そんな事はまず無理なので「誰でもできる事で安定性を確保する」べきです。

ピストルグリップは「手や腕の柔軟性でラケットを大きく動かせる」感じ

ピストルグリップは、がっちり固定するように握るハンマーグリップと違い、身体全体を使って大きなスイングをし、手や腕の可動域を積極的に使い、ラケットを加速させる、走らせるようなスイングで活きている感じです。

最近言われることが多い「脱力」との相性も良さそうです。

※”脱力” は特別な事ではない

脱力を難しく考えない方が良いと思います。

脱力を英語で言えばリラクゼーション。

「威力のあるフォアハンドには脱力が必要だ」ではなく、「リラックスした状態でスイングしなさい」だったら誰でも分かりますし、その意味、重要性は想像できますよね。

脱力で手首の可動域を大きく使う(ラケットヘッドを積極的に動かす)打ち方は、インパクトでラケット面を安定して作るのが難しいため、ハンマーグリップ型の打ち方の方がボールを打つ際に安定させられ打ちやすいと思います。

フェレール選手は特徴的な例ですが、ジョコビッチ選手はグリップが厚いながら両者の中間(ややハンマーグリップ寄りのスイング)という感じですし、マレー選手はフォアハンドハンドはほぼハンマーグリップですが、肘をうまく使ってラケットを引き起こすスピードを稼ぎ、ボールスピードを上げています。

ジョコビッチ選手のグリップ

マレー選手のグリップ

それぞれ比較してきましたが、ありがちな「どちらがいいという話ではない」です。(現に各選手とも違いますからね)

パームグリップとフィンガーグリップ

パームグリップはラケットの中心線、”手の平部分”が多くグリップ部に当たる握り方と言えばよいでしょうか?

違いが分かりやすいように野球のバットの握り方で示します。

フィンガーグリップは手の平部分ではなく、”指部分” が多くグリップ部に触れる握り方です。(指にグリップ部をかけるとった表現をしますね)

ゴルフでは、手の平で握るより、指をかける握り方が中心となるようです。

写真を見ていただければ分かるかもしれませんが、「パームグリップ」と「フィンガーグリップ」の違いは「ハンマーグリップ」と「ピストルグリップ」の違いに近いものがあります。

コンチネンタルグリップを『包丁持ち』と言ったりしますね。

金槌と引き金という具体例を挙げて握り方を示している訳ですが、身体の仕組みや機能からの説明で言えば手の平か指かという違いで説明する方が適切な理解に近づけるのかもしれません。

現に「人差し指を伸ばすようにして握る」では、人差し指が機能してない、遊んでいるような印象を持ってしまいますが、指の繊細さを利用し、手や腕を柔軟に動かしラケットを加速させるといった目的を想像するのは難しいでしょう。

メジャーリーグではフィンガーグリップが増えている模様

メジャーリーグのバッターと言えば「バットを”鷲づかみ”するように握り、グリグリとバットを締め付けて構える」印象があります。

ここで言うパームグリップです。

ただ、最近のメジャーリーガーを見ると「フィンガーグリップで握る選手が目立つようになってきている」そうです。

トクサンTV: 今までのグリップの握り方は間違いだった?世界の一流打者と同じ握りになるギア!

身体を回転させ、インパクトで足や身体でボールを押し支える事に重きを置くなら、手の平で押すような姿勢を取れるパームグリップが合っているのだと考えます。

逆に、ゴルフで多く使われている事を見れば分かるように、足や身体の力を使い身体全体のバランスを取りつつ、バット (クラブ・ラケット) を距離をかけて強く加速させ、手、腕の柔軟性をスイングの構成に活かすのならフィンガーグリップで握る方が合っているという事かと思います。

まとめ: グリップを特定の形に当てはめる、それが正しい正しくないと決める意味がない

単にグリップが厚い、薄いという違いだけでなく手のひらの中でのラケットの角度についても注意を払うべきで、それにより自分に向いているスイングの仕方や体の使い方が見えてくるということだろうと思います。

「ボールが飛び回転がかかるのは物理現象でしかない」です。

インパクトにおいて一定方向にエネルギーが加わればボールは飛んでいきます。我々が各自に個性的打ち方をしていても最低限テニスが出来ているのはそのためです。プロのようなスイングができないとテニスが成立しないなら皆続けていないでしょう。

プロ選手ですら皆打ち方が違います。

我々が言う、どの打ち方が「正しい」どの打ち方が「間違いだ」と指摘し合う事に大きな意味がないのが分かります。(プロ選手は全員 “少しずつ” 間違えているのでしょうか?)

今回の話で言えば、どの握り方が「正解」という事でもないでしょう。

ただ、テニスで言えば、

ウエスタンを超える位に厚いグリップで握るなら、打点が前に取る事になり、ラケットを後ろから掴む形になるため、パームグリップ寄りの握り方になりやすい。だから、その握りを前提とした身体の使い方やスイングをすべき

でしょうし、

イースタンや薄めのセミウエスタン位の握りなら打点が身体に近くなり、ラケットを上から掴む形になるので自然とフィンガーグリップ寄りの握り方の方が握りやすい。だから、こちらもその握りを前提とした身体の使い方やスイングをすべき

といった事は言えると思います。

厚いグリップで指の稼働が関係ない訳ではないし、薄いグリップで手の平がグリップ部に触れない訳でもありません。

「握り方ごとの特性とその使い方がラケットの振り方、スイングを構成する体の使い方に繋がってくる」という理解をしたいです。

「できるだけ厚いグリップで打つべきだ」「厚いグリップで打つ方がスピンがかかる」

と言われても、

「なぜ、厚いグリップで握るとスピンがかかるのか」

を自分で説明できないままなら、恐らく、打っているボールも変わらないままだと思います。

サーブも同様で

「コンチネンタルより薄いグリップで握れば回転がかかる」

と言うなら

「なぜ、より薄いグリップで握ると回転量が多くできるのか」

を説明できるべきでしょう。

「回転がより多くかかるようになるからコンチネンタルより薄いグリップで握るべきだ」

は説明になっていないですね。

グリップを変える事で打点の位置が変わる。握り方によって身体の使い方も変わってくる (グリップに応じた使い方をした方が特性が活かせる)。

握り方だけかけて身体の使い方、打ち方はそのままで何かが大きく変わるはずもないですよね。

テニスを上達させるのは難しいです。

私は「自分のテニスを上達させるのは自分自身。コーチや周りの人達ではない」と強く思っています。

仮に、

世界的に著名で実績のあるコーチに3か月間指導を受けるとして「3カ月後の自分は今よりも段違いに上達している」と断言できるのは小さなお子さん位です。きっと「上達するとは思うけど、どの位かはやってみないと分からない」と言われるでしょう。

普段、「コーチの指導が悪い、スクールが悪い」と言っていても「結局、自分のテニスの上達は周りや環境より自分次第だ」と皆が自覚している訳です。

「考えてテニスをしたい」です。

元横浜ベイスターズの仁志敏久さんは内川聖一選手に聞かれ、

「考えて野球をやれ。自分がやった事を説明できないとダメだ。この場面でこういうボールが来たからこう打った。成功しても失敗しても100%その理由を説明できる事が”考える”事だ」

といったアドバイスをされたそうです。

教わる打ち方を見本や文言通りに再現しようとしても「身体の機能や使い方の理解を前提としてない。形だけを真似た形態模写」になりそうです。

理解するにも知識が要ります。

自分の知識を深めないまま、言われる説明を聞いていることが『自身の知識の範囲での自己解釈』となり、知識がない部分は『想像や勝手な解釈』で埋めてしまいます。

「知らないより知っていた方が良い」とは野村克也さんが監督時代に選手に言っていた言葉です。

プロ選手に上達のコツを聞いても「無難で差しさわりのない事しか教えてくれない」のは、「小学生が大学の授業を受けたいと言っているようなもの」だからかもしれません。知識や理解を超える内容を伝えても “自己解釈” してしまい、その後の練習を見てあげられないのに意図しない取り組みで “怪我” をしてしまうかもしれないからだろうと思います。逆にプロ同士なら知識や理解を前提とした深い話もできるのでしょう。

「テニスはボールを打つのが楽しいのに学校の勉強みたいな “座学” なんてやりたくないよ」

という気持ちは分かります。

スクールで教わる基本、それを補完しようとする「〇〇するような」といったイメージ表現では理解が難しい、上達できない。皆「苦労せず、簡単に上達したい」から “コツ” を知りたがる。

それも分かります。

でも、「ずっと練習しているけど実感できる結果として目に見える大きな上達、成長が感じられないなぁ」と思われるのであれば、ボールを打つ経験と合わせて知識や理解を深める、テニスについて考えてみる機会を習慣化することが、上達の中間地点、とりあえずのゴールまでの距離や方向も分からず練習を続けている状態を変えるきっかけになるかもしれないと思います。